郭松龄为啥会反奉?多年后张学良回忆:若他成功,历史将被改写

阅读此文前,诚邀您点击一下“关注”按钮,方便以后持续为您推送此类文章,同时也便于您进行讨论与分享,您的支持是我们坚持创作的动力~

文 | 编辑:史在没有钱

前言

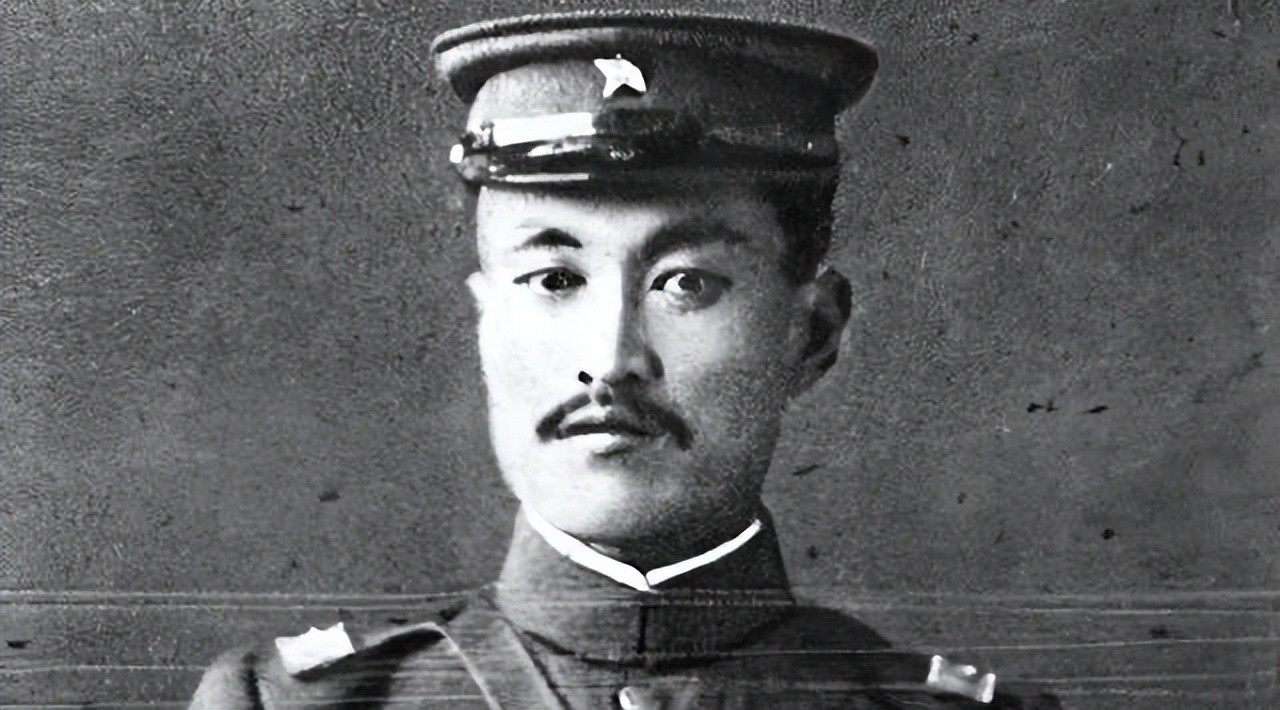

在20世纪20年代的中国,郭松龄,曾是奉系军阀张作霖的忠实将领,与张学良关系深厚,亦师亦友。1925年11月21日,郭松龄突然宣布反对张作霖,率领7万大军向奉天进发,展开了一场旷日持久的叛变。然而仅仅一个月后,他因兵败被捕并遭枪决。究竟是什么原因促使郭松龄背叛长久以来的盟友,走上反奉的不归路?下面小史就带大家一起了解一下。

1916年郭松龄在北京中国陆军大学毕业,他曾深受孙中山的影响,在听到孙的演讲后,郭被护法运动的理念所吸引,南下加入护法军政府,在韶关讲武堂担任教官。郭积极参与军事教学,还向孙中山建议多次整顿军纪,孙中山对他评价甚高。

随着桂系接管护法政府,孙中山前往上海,不再领导政府,郭松龄对未来感到失望,决定回到东北的沈阳。在沈阳他凭借陆大同学的推荐,先后在督军署担任参谋,又成为地方教官。

这段时期郭松龄与张学良的命运交织。当时,张学良正在讲武堂炮兵科学习,对郭松龄的学识和才能深感敬佩。张学良结业后,将郭任命为旅部参谋长,后升为团长。郭松龄在剿除东北匪患中展现了卓越的军事才能和领导力,尤其是在共苦同甘中赢得了士兵们的尊敬,因此被编入第八旅。

郭松龄的改革热情及对军队的影响也深远地作用于张学良,促使后者思考如何改革奉军。张学良与基督教青年会及其他进步人士的接触,使他渐渐形成了不同于父亲张作霖的思想,他渴望改变奉军的一些不良习气。

郭松龄在第一次直奉战争中显示出其卓越的军事指挥能力,其部队是唯一有序撤离的力量,这极大增强了张学良对他的信任。在第二次直奉战争中,郭松龄更是展现了过人的战术才能,他的部队在攻占海阳镇后,迫使直军残部撤退至山海关,最终在那里将其缴械,缴获火炮达200门之多,随后又顺利控制了秦皇岛,并成功招降了散乱的直系士兵,将他们重新编组为四个旅。

这次胜利极大提升了郭松龄在奉系内的声望,这也使他成为了其他派系的眼中钉,尤其是以杨宇霆为首的士官派开始对他进行排挤。郭松龄本身也是个性格骄傲的人,这使得他在后来的日子里,越来越多地遭遇内部的阻力,甚至张作霖本人也开始对他心存戒备。

郭松龄从1919年加盟奉军到1925年发起反奉,迅速上升为奉军中的重要人物之一,与姜登选、韩麟春并称为“奉军五虎上将”。他的卓越能力是其能迅速崛起的关键因素,因为在奉军中,张作霖一人说了算,只有得到他的真正满意和信任,才可能获得持续提拔。

郭松龄确实赢得了张作霖的信任。1922年第一次直奉战争中,奉军因策略失误而面临全线溃败。此时直军企图突破山海关直捣奉天。关键时刻,郭松龄奋勇当先,于山海关一役中大败直军,挽救了奉军于危难之际。

继而在1924年的第二次直奉战争中,郭松龄再度展现出其卓越的军事才能。他指挥奉军第三军,与第一军协同作战,彻底击溃了直军的防线,确保了战争的最终胜利。张作霖对他的表现非常满意,而张学良更是无比尊敬他,实际上把整个第三军的事务都委托给了他。

郭松龄的军事才能和忠诚本应为他带来光明的未来。张作霖的支持和张学良的信任,使得他在奉军中的地位坚如磐石,正是在职业生涯看似顶峰时,郭松龄却选择了反奉。

在浙奉战争如火如荼之际,郭松龄却被张作霖派遣至日本观摩军演,事实上这等同于一种流放。郭松龄在异国他乡,对未来感到愈发迷茫,他的不满和怨气逐渐积累。这期间他与冯玉祥的国民军也有接触,二者由于同住一处而时常交流,渐渐萌生了联合的念头。

郭松龄经过深思熟虑,回顾了张作霖对他的种种不公平对待,如奖赏不公、对内政策老旧等,逐渐认定张作霖并非能带领军队走向光明的领袖。经过与国民军的韩复榘密谈,郭松龄决定加入冯玉祥的行列,对抗张作霖的统治。

谈判过程中,郭松龄表明自己作为军人,拒绝成为张作霖的傀儡,如果被命令攻击国民军,他将拒绝执行。韩复榘将这一意向带回给冯玉祥,后者对可能的联盟感到兴奋,并指示韩复榘继续推进合作事宜。

张作霖并未对失势的杨宇霆进行任何惩罚,而是继续让他及其他将领布防,准备对抗潜在的威胁。郭松龄对此深感失望,他对张作霖的命令敷衍了事,内心已决定另谋出路。

最终在秘密协商后,郭松龄与冯玉祥达成了一系列合作协议,内容包括消除军阀专横、推广民主政治、普及教育、开发边疆等,这些协议标志着两军合作的开始。双方约定,任何违反这些基本原则的行为都将使协议无效。

1925年11月22日,当张作霖命令郭松龄返回奉天(沈阳)述职时,郭松龄意识到自己与冯玉祥的合作可能已经暴露。于是,他在直隶滦州发出反奉电报,要求张作霖下台,严惩杨宇霆,并声称支持张学良。尽管他表面上支持张学良,但这或许更多是为了减少内部的抵抗。

郭松龄随即组织部队,约有八万人,从秦皇岛出发,直取山海关。在得知郭松龄起兵后,张作霖的亲信张作相主动撤离山海关,郭松龄轻松进驻。几日之后,冯玉祥也发电支持郭松龄,调动宋哲元将部队向北以示支援。

局势迅速变化,尽管郭松龄一路取得胜利,但日本的介入和内部的不稳定因素使他的行动受阻。12月初,他攻占了连山和锦州,但张作霖得到日本支持后,情势开始逆转。

12月底,奉军发起全面反攻,郭松龄军队在日本干扰和内部背叛下节节败退。最终在1925年12月24日,郭松龄与其妻子在逃亡途中被捕,张作霖命令立即枪决,结束了这场短暂但激烈的反奉战争。

郭松龄及其夫人韩淑秀在悲惨遇害后,由于其亲属包括父母、弟弟及继子均在避难中,最初两人的遗体无人认领,只能由外人简单处理,被安葬在沈阳小东门外的珠林寺。多年后的1952年,郭松龄的继子郭鸿志终于将两位的遗骸迁移到沈阳东陵区的七间房墓地,为他们找到了一个更为恰当的安息之地。

郭松龄与张学良的关系深厚,是基于共同的军事生涯及理念。在郭松龄去世后,张学良常在多种场合表达对他的怀念与尊敬。1926年,张学良在一封回忆性质的信件中提到了他与郭的深厚友情,以及对郭松龄决定反奉的不满与遗憾,他写到:“与茂宸同事多年,情同手足,其毅然决然起事虽出于义愤,然行之过急……事前我未能防范,事败又未能救援,每每回想,唯有深感自责。

在1927年,奉军面对北伐军的连续进攻屡屡败退,这一事态让张学良深感挫败。在战后的一个战术评估会议上,他面对着众多将领,无奈地叹息道:“如果郭茂宸尚在,我们的军队绝不会遭遇如此惨重的失利。”这句话显露出张学良对郭松龄的深厚怀念以及对其军事才能的高度评价。

1981年,正值“九一八事变”五十周年纪念之际,此时的张学良虽已身处台湾并历经长达45年的软禁生活,但他依然记得郭松龄的英勇与忠诚。在与赵一荻的对话中,张学良表达了一个深刻的观点:“若当年郭松龄尚在,日军或许不敢轻易发动‘九一八’事变。”这是对郭松龄军事才能的认可,也反映了郭在张心目中的重要地位。

郭松龄对张作霖的不满主要源于后者过度依赖日本的政策,这一点在两人的关系中造成了明显的裂痕。郭的这种立场在冯玉祥后来的著作中得到了赞扬,冯在《故上将军郭松龄被难记》中写道:“郭将军生前战功赫赫,致力于国家至死不渝。他的牺牲是一种壮烈,同他的夫人共赴黄泉,家破人亡却从未向外求助以保私利,这种坚定不屈的精神,正是真正的忠诚与勇气的体现。

1991年,张学良与赵四小姐踏上飞往美国的旅程,此行立即成为媒体焦点。在美国,无论是华侨社区还是本土美国人,都表现出极高的热情和关注。《纽约时报》报道称张学良在全球华人中享有极高的声誉,美国本土也有不少人将他视作英雄人物。

5月3日,纽约的华人社区热议着一场特别的采访。在其宽敞的住宅中,张学良接受了《世界日报》的专访,这是他自抵美后罕见的媒体露面。谈话中,张学良回溯到了他与郭松龄的深厚友情。

他回忆说,张作霖曾经半开玩笑地批评他:“你对郭松龄除了不让他娶你媳妇,别的什么都肯给他!”说明两人关系之密切,郭松龄与张作霖的关系却并不和谐,主要因郭对张作霖旗下某些人物的专横跋扈感到不满,加之郭松龄曾感受到忽视与不公正的对待,积怨最终导致了他的叛变。

郭松龄的失败与被处决是张学良内心长久的痛。他坦白地向记者透露,自己曾早知郭松龄的叛变计划,却因考虑个人名誉和未来领导地位的固守,未能采取措施。张学良深感自责,“郭松龄的反叛虽然持续不久,却给东北带来了巨大的损害。这些都是因为我过于保护自己的名声,未能果断处理引起的。”这一认知使他多年来深感愧疚。