朱元璋火烧庆功楼历史真相(明朝火烧庆功楼事件是哪一年)

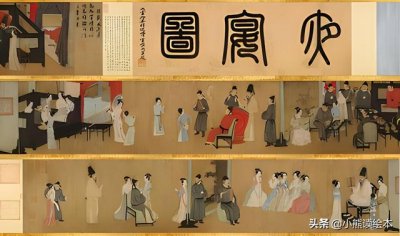

洪武年间的一天,朱元璋下令召集所有开国功臣,在南京城新修建的庆功楼开庆功宴。庆功宴当日,大臣们纷纷如约而至。

众人逐一落座后,和庆功宴格格不入的菜品、汤羹被一一端了上来。

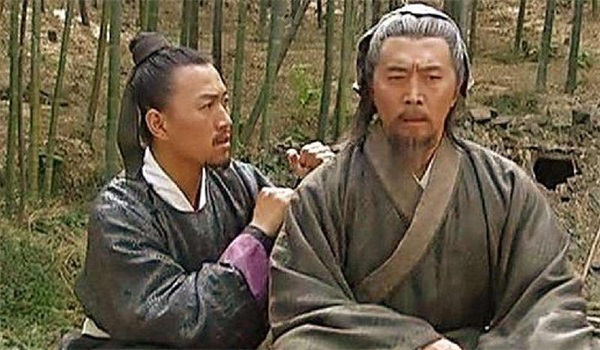

心中早有异样的刘伯温闲聊之际,敲了敲身侧的墙壁,顿时心中一沉:“今日想必是要命尽于此了。”

再转头,只见朱元璋已起身离座。

几乎同一时间,刘伯温迅速手撑地,腿离席,不留痕迹地跟了上去。

和他们一同离开的,还有徐达。

只因徐达记得昔日刘伯温对的密语:“庆功宴当天要随时跟紧皇上,不得落下半步。”

再追问为何遭拒后,徐达识趣地住了嘴,只是今日照做。

就在刘伯温等人离开庆功楼后没多久,只见庆功楼火势滔天,颇有当日女娲炼石补天之相。

里面还在吃着清汤寡水菜肴的大臣、伺候的宫女等数百人都一同葬身了火海。

接连数日,庆功楼上方都烟尘缭绕。

不知是烟雾,还是怨气。

朱元璋葫芦里到底卖的是什么药?刘伯温又是如何得知朱元璋要下此毒手的呢?

纵是一朝天子,脱去黄袍后也不过是一介肉体凡胎。

人的私欲,终究不会因为身份差异而存在本质区别。

自始至终,刘伯温都知道这一道理,只是他也没想到,这一天会来得如此之快。

在赴宴时,刘伯温敲了敲墙壁,发现里面是空心的,接着再看了一下菜品后,就知道大家今日必死。

果不其然。

“狡兔死、走狗烹;高鸟尽、良弓藏;敌国破、谋臣亡。”

“历来如此,难道我们必然逃不开如此命运吗?”

刘伯温总是会反复思索这个问题,不为别的,只为他觉得最近的朱元璋事事都好像“有意所指”,尤其是在各类宴席上。

一次,在皇后的寿宴上,宾客都落座后,各种“清心寡欲”的菜品有序上了桌。

堂堂一国之母的寿宴,上来的竟是些清炒萝卜、清炒韭菜、清炒青菜、葱花豆腐汤等清汤寡水之菜。

能参加皇后寿宴的大臣,必然也都不是等闲之辈,大家心里大概也明白了几分。

对于这几道“上不得台面”的菜,朱元璋一一妙语介绍 :

“清炒萝卜,‘萝卜上了街,药店无买卖’,清炒韭菜,‘韭菜青又青,长治久安定人心’,葱花豆腐汤,‘小葱豆腐青又白,公正廉洁如日月’。”

话里话外,无不是在言传,要做清正廉洁之臣,辅国家之重,担百姓之任。

朱元璋用此举,一来免了大臣们的难堪;二来起到了敲山震虎之意;三来,也能考验大臣们对他的忠心,对朱家天下的赤诚之心。

一切密而不发,只看臣子们的心性。

朱元璋作为当朝皇帝,体恤百姓,为百姓谋福利、为往世开太平自是应该,但作为开国功臣的大臣们从一介布衣,到“人上人”,能不能待百姓如衣食父母,可就难说了。

朱元璋是苦过来的人,是从死人堆里爬出来的皇帝。

百姓走的路,他走过,百姓吃着的苦,他吃过。

百姓对当今世界的期许,对美好生活的向往,他也向往过。

论懂百姓,没有人比他朱元璋更懂了,论想爱护百姓,没有人比他更有这个意愿了。

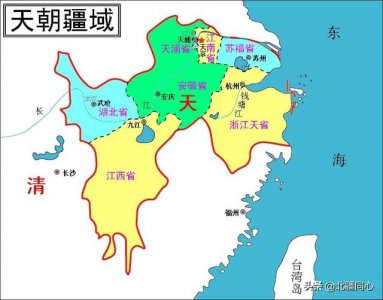

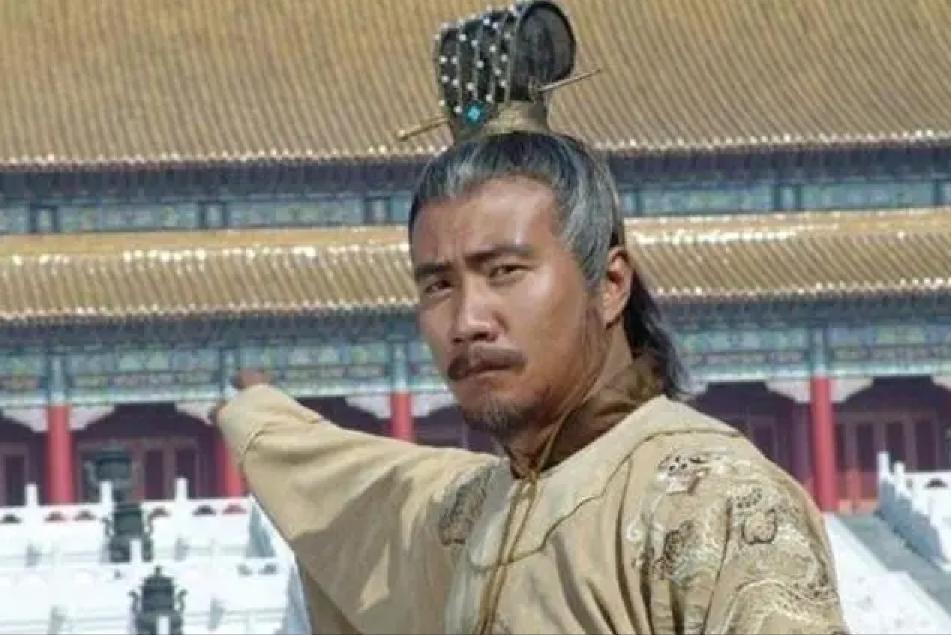

1368年,朱元璋在应天府称帝,国号大明,是年为洪武元年。

新帝上任,人性本善面尽显,向来如此。

自那时起来,朱元璋便立志,一定要让在他朱家的土地上生活的老百姓都过上富裕安乐的日子。

要达到这一目的,这就要求大臣们如他一样,视百姓为衣食父母,鞠躬尽瘁地为百姓服务。

朱元璋位卑时最恨贪官,上位后更是如此,要求大臣们要做廉洁之臣、节俭之臣。

这是朱元璋心里想达到的,且必须达到的理想图景。

如有违令者,轻则施刑,重则毙命。之所以惩罚如此严重,实则是因为这一图景中还包含着更深层次的意境。

如果臣子自发地廉洁奉公,节俭治国,则表明这个大臣心无私欲,一心只为国为民,不觊觎他的大明江山。反之,则有犯上作乱,起兵造反之嫌。

通过问题表面看到实质,这是一个执政者最基本的素质要求。

当朱元璋发现官员中有贪污腐败之际时,虽是气愤,但心里默默地应了一声:“该来的终究还是来了。”

朱元璋的父母因没有粮食活活饿死,世人皆知。

天灾固然可恨,最根本的其实是人意为之。

那年旱灾、蝗灾接连发生,朱家所在的村子颗粒无收。

村民们饿得一个个气若游丝,眼神呆滞,白骨遍地,尸臭弥漫。

而明明这些惨案本可以无需发生,或者尽可能少发生,因为当时政府已经发放了赈灾粮食。

事后朱元璋才得知,这些粮食被当地以及上一级的贪官污吏全部纳入了私囊,大肆挥霍,故而这片灾难深重的大地上又无辜添加了数万冤魂。

这件事朱元璋自小便一直铭刻在心。

这也是他自立朝起,深抓贪污腐败的根本原因,并颁布了骇人身心的惩治法令——贪污六十两以上银子者,立杀。

后来,为了增加惩罚力度,警戒还未涉足贪域的官员,朱元璋更是颁布了剥皮楦草的刑罚。

所谓剥皮楦草是说,犯了贪污重罪的大臣,他的皮会被活活剥下来,再在皮里面填充上稻草,做成“人皮稻草人”后,挂于衙门或土地庙前,以示警戒。

朱元璋虽身为一国之主,制定了这些刑罚,并不代表他就喜欢这样血腥的场面,实则他并不愿意看到这些刑罚实施在任何人身上。

毕竟臣子贪污,损失最大的还是大明王朝。

为此,在一些臣子有贪污迹象时,朱元璋便会以敲山震虎的方式,让臣子意识到问题所在,进而收起他即将踏出边际的手脚。

皇后的寿辰快到了。朱元璋吩咐厨房,将往年的美味佳肴换成清炒萝卜、清炒韭菜、葱花豆腐汤、清炒青菜之类的菜肴。

饭菜上桌后,朱元璋对这些“承载着他旨意的菜肴”都做了详尽解说。

聪明如刘伯温,不但读出了朱元璋“要大臣清正廉洁”之意,还读出了朱元璋“警告臣子们不要私心乱起,意欲觊觎他大明天下”之思。

如果你不安分,打算动他大明天下分毫,那就别怪他不顾及往日情分。

刘伯温纵然对朱元璋的意思了然于胸,也只装作哑巴,心里咯噔:“该来的果然还是来了。”

天下终究是天下人的天下,它并不属于谁。天子所坐的皇帝之位,不过是在暂时替百姓打理天下而已。

但无奈从古至今,但凡坐上皇帝宝座的人,无不以自己的名姓冠以天下之姓,将天下归属于自己所有。

由此便是,为了维护所谓的自己的家天下,新晋皇帝总会疑神疑鬼地,将所有开国之臣通通除之而后快,以谓高枕无忧。

君要臣死,臣不得不死,但在死之前,刘伯温想把这个消息转述给徐达。

万一有反转之机呢?万一呢?

几天后,刘伯温到徐达家转了一番。临走前关上房门,对他密语道:“庆功宴当天要随时跟紧皇上,不得落下半步。”

徐达本想再问,刘伯温只是叹气,摇了摇头,连连摆手,随后便出了门,回自家去了。

庆功宴当天,刘伯温和徐达先后到了庆功楼。

落座后,刘伯温轻轻敲了敲旁侧的墙壁,竟然是空心的,顿时吓得魂不附体。

一座高楼,墙壁居然是空心的,显然不正常的,在这样蹊跷的地方设宴,更是离奇。

暗地里,朱元璋早已命人将火药、干柴等东西准备好了,只待窗外检校和锦衣卫给他暗号,并得到许可后,就可即刻点火。

随后呈上的连皇后寿宴当日都不如的“清汤寡水”进一步证实了刘伯温的猜想。

这边刘伯温心如明镜,那边朱元璋也在打着自己的如意算盘。

反观其他大臣,反倒还在侃侃而谈,一个个吃得津津有味,觥筹交错。

朱元璋看一众大臣吃得差不多了,便随意交代了几句话后,找了个借口离开了。

刘伯温见状,径直跟了上去。紧接着,徐达也悄然而至。

朱元璋看两位爱卿跟了上来,转过头竟然问道:“你们怎么不在楼上喝酒?跟下来干什么?”

刘伯温回道:“我们看皇上您喝了几杯酒,担心您身体欠佳,便想跟着跟在左右,以防什么不测。”

刘伯温有意装傻,朱元璋又怎能不知?也没有再多追问,三人径直离开了。

朱元璋和刘伯温、徐达二人走后不久,只见熊熊大火几乎片刻间就吞噬了整座庆功楼。

呛人的浓烟,冲天的火势,喝得酩酊大醉、神志不清楚的大臣,接下来的结果会是什么,不用想也知道。

几天后,民间出现了一些骇人的传言:

“当天赴宴的大臣各个容貌尽毁,皮肉早已不在,尸首难以辨认。”

“那天的大火烧了数日,明火熄灭后,楼顶上空仍烟雾缭绕,久久不愿散去。”

优秀的猎人往往以猎物的形式出现。

朱元璋看似宴请群臣,实则是将其一步步引入自己精心打造的陷阱,再来个一网打尽。

逃过一劫的刘伯温没多久就向朱元璋提出了辞官归林的意向。

刘伯温说自己已是风烛残年之际,实在是不能再为国家效力了,想请求朱元璋放其归隐山林。

朱元璋结合刘伯温当日之策,再加上今日之言语,思索再三后便准了他的请求,让他辞了官,归了故里。

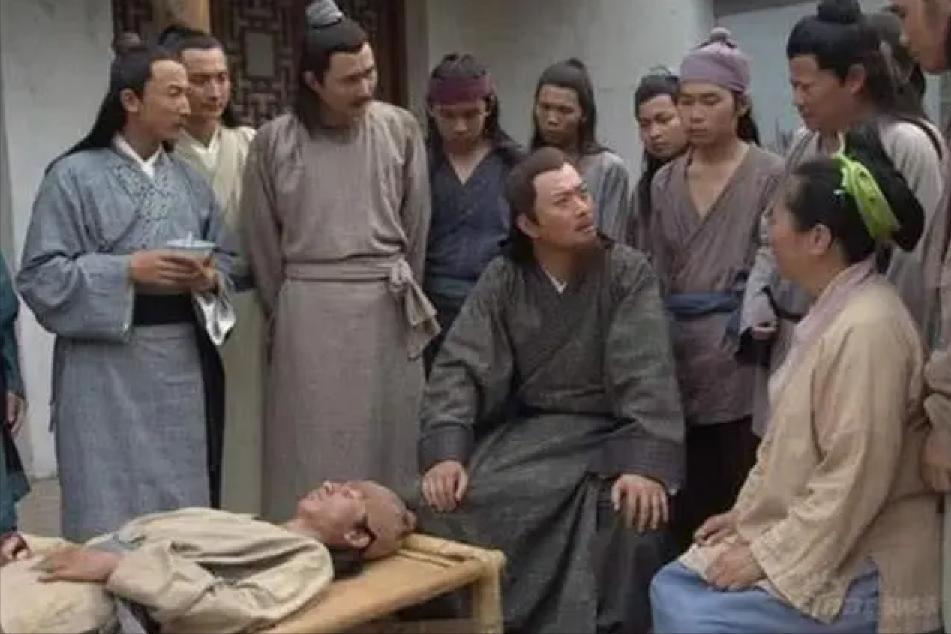

徐达则因为这件事大病了一场,患上了瘩背。

在他病重之际,朱元璋命人给他府里送了一只蒸鹅。

同样作为开国功臣的徐达又怎能不知朱元璋的旨意?

心死,神灭,徐达果断领旨,吃下了鹅。

没多久,徐达就一命呜呼了。

至此,朱元璋“火烧庆功楼,屠杀开国功臣“事件告一段落。

话说回来,朱元璋疑心慎重是真,但他确实对开国功臣做过如此屠戮之事吗?

纵观整个事情来看,其实漏洞百出。《明史》中,徐达生了背疮并因此而死是真,但并没有徐达吃蒸鹅这件事。

反而,徐达是大明开国功臣中少有的得了善终的一个人。

他去世后不仅被追封为中山王,就连他的后代也一直独享着殊荣。

至于庆功楼,据宋濂的《张中传》中所言,朱元璋在南京修建了一座楼是事实,但这座楼是他用来和将士们商量军事用的。

既然为军事重地,藏有火药自然也很正常。

巧合的是,有一次,这座楼确实发生了火灾,还引发了爆炸。

但和之后演绎流传的版本不同的是,当天朱元璋并不在楼上,有幸躲过了一劫。

这个故事应该就是“火烧庆功楼”的原型。

也就是说,朱元璋火烧庆功楼,屠杀开国功臣,大多是民间杜撰,并不属实。

那既然如此,百姓又为何要捏造此故事,刻意抹黑朱元璋呢?

实则,民生所言,不过是民心所向。

“火烧庆功楼”是虚,朱元璋大肆屠杀开国功臣确实是真。

老百姓不敢直言,便只能借故事来做谈资。

打江山时,大家可以有难同当,打下江山后,就只想排除异己,独吞硕果了。

为了保全朱家人的大明江山,将权力全权掌握在自己手里。

洪武十三年(1380年),朱元璋以“枉法诬贤”等罪名处死了左丞相胡惟庸,并趁机将包括开国第一功臣李善长在内的三万多人一并杀害。

洪武二十六年,朱元璋又借口凉国公蓝玉意图谋反,诛杀共计1.5万多人。

短短14年间,大明朝将近五万多开国功臣及其亲族都被屠杀殆尽。

起因不过只是,他们所拥护的当朝天子想要一个“普天之下,唯朱是从”的天下,容不得旁人生他念。

懿文太子朱标以及皇太孙朱允炆的软弱,只得让朱元璋狠下心除去更多对他朱家正统有威胁的人。

哪怕为此付出的代价是尸山血海,朱元璋也毫不在乎了。

在这件事上,作为开国之君的朱元璋身上,那种质朴的小农思想体现得淋漓尽致——穷怕了,所以任何好的东西,都要留给自己的儿孙。

而这,大概也就是朱元璋为数不多的缺点之一。