南宫籍中国戏剧家:王镇南

原创/张俊锐

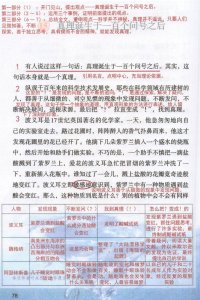

王镇南,民国时期著名编剧、导演,戏剧理论家、教育家和作家。曾任开封艺术学院教师、河南省文教厅戏曲改进委员会副主任,河南省第一届政协委员。被豫剧界誉为“梆剧泰斗”“知识分子参与豫剧改革和创作的先驱”,豫剧名称的创始人。

王镇南

初出茅庐

王镇南,1895年一月十日,出生于河北省南宫县城太平街一个书香门第,取名王树鼎,其父王池乃清朝秀才。家有兄、弟、妹5个,靠其父教书兄经商为生。6岁入蒙养学堂半日制幼稚园,7岁入初等小学堂,9岁考入高等小学堂读书。13岁考入南宫中学堂,由于受家庭和进步老师的影响,萌发了他的革命思想,1910年二月初二,15岁的他在学校第一个剪掉辫子,引起轩然大波——县长怒指其为革命党,下令严办,而遭学校开除。家人四处奔走托人求情,才落得“念其年幼无知,锁押在家”。

1913年王镇南考入北京高等师范博物系,攻读动植物、生理卫生专业,是一名品学兼优的好学生。学习之余他对京剧艺术颇感兴趣,经常参加戏剧活动,自修钻研成为在校生中的戏剧“名票”,曾与京剧名家筱翠花同台演出《坐宫》,筱翠花饰演铁镜公主,他扮演杨四郎。

1917年毕业后,22岁的王镇南回到家乡,分配到母校南宫中学任教。1919年河南省向河北省求援教育人才,他接到河北省教育厅电报调令,便携带家眷到洛阳第四师范教书。1921年又被调往省城开封第一师范任教。

王镇南教学有方、学识渊博,在河南省教育界颇有盛誉,可谓人才难得,争相邀请。在之后的十多年里,他还先后在开封第一高中、河南省立体音美专科学校、河南大学附中、第二中学、洛阳师范等学校任教,还在洛阳初中女子学校、洛阳中学等兼课。他到河南省工作的15年,教学之余还写出《生物学》和《人体解剖生理卫生学》两部著作,1932年百城书局印行。王镇南历经磨难,呕心沥血,把自己的青春和知识,无私地贡献给了河南省的教育事业。他教出的莘莘学子,好多日后成为河南省教育界的骨干力量,可谓桃李满天下。其中后来曾任红军总政治部敌工部部长、宣传部部长的李翔梧烈士,便是1923年在省立一师,受他进步思想影响而参加革命的得意门生之一。党派李翔梧到莫斯科中山大学深造期间,曾与蒋经国同在4班,邓小平在7班。

1927年,冯玉祥主政河南省期间,开办了开封训政学院和河南游艺训练班,誉满河南省教育界的王镇南受邀任教兼课。当时的游艺训练班,汇集了河南省京剧、梆子、曲艺等地方戏演员数百人训练,改革审编剧目,进行“高台教化、服务社会”的教育。正是在这期间,王镇南开始接触这些各地的文艺界名流,在编剧、教戏中逐步加深了对河南梆子的了解,同时也是他在河南省戏剧生涯的开端。

德艺双馨

作为一名老牌知识分子,王镇南具有缜密的头脑思维,随着阅历的增长,其人生观日臻成熟,秉承着爱国人士的傲然风骨,不惧邪恶,勇于斗争。将他的一腔爱国情怀,堂堂正正融入于教书育人与教化民众的事业之中。

当年国民党在学校教师中发展党员,他作为有名望、有影响力的教师,自然是被争取的对象。可是,任凭校方和“好心人”,如何历数加入国民党的好处,怎么苦口婆心地劝说,他都置之不理,毫不动心。直到校方挂起“谁不参加国民党就不是好教员”的条幅,他才嗤之以鼻的愤怒回应:“我不相信”“我最反对把参加组织作为向上爬的阶梯”。

1936年末,王镇南受巩县一位热心观众之托,帮助拯救在竞争中艰难支撑的张凤仙剧团,在他的参谋运筹下,将剧团改为“中州戏曲研究社”,并于1937年2月3日,在开封醒豫舞台成立。当时艺名张凤仙的张茂堂说:“第一,咱们要看得起自己,不准丢戏曲社的人;第二,演戏、排戏要认真,不能马虎;第三,每天派定的戏,要认真对词,不准再来‘十字路口等齐’那一套;第四,要在‘研究’上下功夫。整理旧戏,编写新戏,由王镇南、史书明先生负责。”最后,他激动地说:“这‘研究’二字重如千斤,咱们要不断拿出些新玩意儿。”王镇南大为赞赏:“不简单!要是张老板读书识字,我这个大学生也得拜您为师。”并建议张老板“不要再用艺名张凤仙,可以改名为张福仙,正式掌班。”

加盟“中州戏曲研究社”的王镇南不负众望,他亲自编剧、导演,对豫剧的剧目、表演、声腔、排练、舞美、化妆等多方面,率先进行改革实践。1937年,由他编导的戏剧,接连雄霸开封“醒豫”舞台。2月13岁的常香玉始演《六部西厢》,一炮打响,轰动省城。同时,剧本也被《正义时报》连载。至今这部戏仍为豫剧的“看家戏”和代表剧目。4月15日演出《和北番》,接着《哭长城》《桃花庵》《如姬窃符》《棠棣之花》《五堂会审》《游龟山》等等,好戏连台,场场爆棚。

王镇南戏改的成功,取决于好编导与好演员的强强联手。在创作上,王镇南悟出了写好剧本的真谛,他说:“中国文学,是越雅的越离于群,越俗的越近于真。所以说越土越好。因为其中有真的生活,真的性情。”他还说:“对于文词,要力求通俗,但不失雅致。”加上他在导演上编排新颖,耳目一新,富有时代气息,继而赢得观众的认可与尊重。同时这些剧目又由崭露头角的常香玉担纲主演,可谓珠联璧合。从此,常香玉的名气越来越大。多年以后豫剧大师常香玉铭记在心,在个人成就的履历中,总不忘写一句:“得王镇南帮助”。写了一辈子戏的王镇南,如今,也成了《常香玉》剧中不可或缺的戏剧原型人物。

抗战爆发后,全国各地抗日救国的浪潮汹涌澎湃,从而激起了王镇南的民族愤,很快他创作出了现代戏《打土地》,揭露日寇铁蹄践踏国土、蹂躏苦难民众的滔天罪行。由常香玉主演后,社会反响强烈,极大地鼓舞了河南各界的抗日热情。1938年二月四日《河南民国日报》报道:“本市醒豫舞台为唤起民众,充实抗战力量起见,特请戏剧家王镇南先生新编爱国佳作,亲自导演。……剧情之细腻、曲折、婉转、紧张,为历年各剧所未有。悲时令人心酸,乐时使人肚痛,激发爱国情绪,加强抗敌精神,暴露倭寇着急兽行,挥发无遗。”被誉为“早期豫剧影响最大的一出现代戏”。

1942年,开封女子中学校长刘子谦,克扣教员工资中饱私囊,并挪用公款与日本人做买卖,王镇南组织教师学生罢课示威与其斗争,形成学潮,遭到国民党当局镇压。刘子谦不甘罢休,以“共产党鼓动学潮罪”名,指控王镇南,当局下令押赴王镇南到洛阳治罪。正在洛阳集中开会的各地校长们得知消息,纷纷为王镇南打抱不平。其中来自商丘的王复初校长见机行事,没等来抓捕的人赶到,便早已悄悄带着王镇南隐匿到了淅川边境黄河街的商丘中学,逃过一劫。

1945年初,日寇垂死挣扎,再次反攻逼近淅川,河南省的学校被迫组合调整,王镇南被调往远在宝鸡的“河南联校第四分校”任教。他徒步翻越秦岭、跋山涉水、历尽坎坷、饥寒交迫走到西安,方知学校那边人员难以集中,开学无定日期。他虽然在西安停顿了下来,但是他掏出笔又投入了战斗——以抗倭名将戚继光事迹为素材,创作出剧本《扫穴犁庭》。并指导以李景萼、徐凤云、韩金铭为主的剧团,上演了这部现代戏。借古喻今,借以激发人们的爱国热情,坚定人们抗战到底的必胜信心。剧本还被《正义时报》连载。期间他还应邀在西安的“河南灾童戏剧学社”任教,他在教孩子们戏剧艺术的同时,还增设了文化课教读书写字,不再是过去的“睁眼瞎”。解放初期,这个学社被收编为西藏军区豫剧团。1947年5月26日《正义时报》,赞誉王镇南为“梆剧泰斗”。

王镇南著作《扫穴犁庭》

抗战胜利后,他由宝鸡返回河南大学任教,并在开封农林职业学校、开封中学等兼课。国共内战爆发后,他任开封“教职工联谊会”常务理事,组织广大教职员工和学生,与国民党反动派开展反饥饿、反内战斗争。1948年受时局影响,他随河南大学迁往苏州。

鞠躬尽瘁

王镇南一生致力于研习传统戏剧艺术,呕心沥血,锲而不舍,尤其为豫剧的改革发展,做出了卓越的贡献。

解放前夕,河南省城报纸开展了一场传统梆剧如何发展的大讨论,1948年5月26日《中国时报.前锋报》联合版,发表了《与梆剧泰斗王镇南先生一席谈》,他的许多观点尖锐深刻,颇有见地,在河南各界引发良好反响。

解放后他随学校由苏州返回开封,1949年8月,他参加了河南大学文史院师训班的学习,在这里他第一次接受了马列主义、毛泽东思想,了解了党的文艺方针和政策,深刻认识到:“服务不是为了自己,而是为了人民大众”。1950年他被调到开封市文教局社教科专职做戏剧工作,兼任开封艺术学院戏曲教员。不仅指导学生排演了《打土地》,著作了《怎样写梆剧》,开封市文联出版发行。还为开封市著名京剧演员贺桂福、王小文、李松亭等合办的“醒民戏剧学校”,创作了剧本《打黄狼》,指导他们排演了《打土地》。

1952年王镇南率河南省代表团参加全国中南部省区戏剧汇演,组织方就河南梆子剧种问题产生歧义,王镇南据理力争改称“豫剧”,组委会最终尊重了他的提议,将河南省节目单上的“河南梆子”改成了“豫剧”,从此,河南梆子作为一个戏剧剧种的名称“豫剧”,开始流传沿用下来。

王镇南56岁调任河南省文教厅戏剧改进委员会副主任,而他的戏剧创作却一反常态进入高峰期——仅仅两年,他便创作改编了《血海深仇》《柳树井》以及配合抗美援朝运动的《还我平壤》等剧目,还在《戏剧新报》上发表了《关于豫剧源流和发展的》学术文章。

此后的5年间,王镇南主持编辑出版了《河南地方戏曲丛书》,以及《河南梆子谱》。按照当时戏改的标准:1.审查旧的——诲淫诲盗及迷信戏,或改或禁;2,创作新的——以洗去国耻,宣扬革命为主。他先后创作改编了一大批传统剧目,如:《何泽民》(1951年11月,文教出版社出版)《穆桂英下山》(1954年河南人民出版社)《反徐州》(1956年河南人民出版社)《三击掌》《水漫蓝桥》《玉虎坠》《蝴蝶杯》《秦雪梅》《破天门》《杏元和番》《张羽煮海》《三孝堂》《寇准背靴》(1956年河南人民出版社)《洛阳桥》《对花枪》(1957年北京宝文堂书店出版)《桃花庵》《蓝桥会》《卖苗郎》《丝绒记》《反五关》(1957年出版)等。并创作出中篇曲艺《仨蚂蚱》,1955年河南人民出版社,河南省广播电台播发。还将话剧《棠棣之花》改编成豫剧,使豫剧艺术得以推陈出新、繁荣发展。

1957年,王镇南进京参加全国文代会,并带领安阳豫剧团崔兰田进京演出由他编剧的《对花枪》,周恩来总理忙完公事赶到剧场,只看了这出戏的后半场,就给予极高评价,并亲切接见了他和演职人员。1959年,这部戏还荣获河南省第二届戏曲观摩演出大会优秀奖。

1958年王镇南被错划为“右派”,下放到郑州北郊老鸦陈公社弓寨庄强制劳动改造。虽然身陷囹圄,却能坦然面对,行为依然从容,性格照旧开朗,从不愁眉苦脸,念念不忘他钟爱的戏剧事业,鼓励开导年轻的“劳友”放远眼光,多学多练。在他的鼓励帮助下,一位年轻人在劳改中写出了自己的第一部作品。1959年3月,他被开除公职,流放到郑州市郊岗社公社看菜园子。1960年得到平反昭雪。1961年罹患食道癌,4月病情加重,被儿子王然接到济南治疗。经治无效于8月20日逝世,享年66岁。

尾声

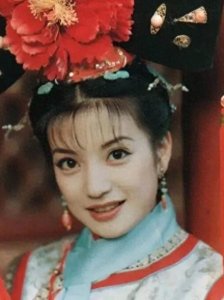

洛阳市区往北5公里,有个隶属孟津县朝阳镇的古村落——卫(魏)家坡,这里所散发的大清古风遗韵,无疑已成为游客如织的观光景点。这儿虽然魏卫两姓不分,但有南北两座祠堂。北祠前矗立一通“教思碑”,乃1940年人们为卫家最后一名秀才卫作霖(字雨三)所立。其一生教书,桃李天下。而刻在上面的碑文,正是由已故卫老先生的得意门生王镇南所撰写。

王镇南书写的《教思碑》

王镇南也走了,走了半个多世纪却不见他的碑刻在哪里。2019年12月 中国社会出版社出版的《戏曲文化论》之《梆剧泰斗王镇南锐意革新新论》告诉我:他的碑刻在戏剧艺术的发展中;传唱的戏剧告诉我:他的碑刻在广大观众的心坎里......