长安十三朝之唐都长安

前文介绍了第十个建都长安的王朝——隋朝【详见:长安十三朝之隋都大兴】,接下来我们再看一下第十一个建都长安的王朝——唐朝。

唐(公元618年——公元907年),是继隋朝之后的又一个大一统王朝,开国皇帝唐高祖李渊(公元618年—公元626年在位),出身关陇贵族,其祖父李虎是西魏八柱国之一,关陇贵族重要成员之一,世袭唐国公,故定国号为:唐。

隋朝末年,群雄并起,太原留守李渊(唐朝开国皇帝)于公元617年在晋阳(太原)起兵反隋,史称:晋阳起兵;同年,攻克隋都大兴(长安),立隋炀帝杨广之孙杨侑为帝;公元618年,隋恭帝杨侑被迫禅位李渊,李渊登上帝位,建立了唐朝,定都长安,建元武德,以隋大兴宫为皇宫,之后改名为太极宫。

唐朝建立之初,群雄纷争,割据政权林立,唐朝以关中为根据地,四方征伐,扫灭群雄,直到公元624年(武德七年),建立了李唐王朝在全国的统治,基本形成了统一的王朝。

在唐朝的建立与统一战争中,李世民攻破长安,平定四方,战功赫赫,避免了大分裂再次出现,完成了一统天下的宏伟大业。

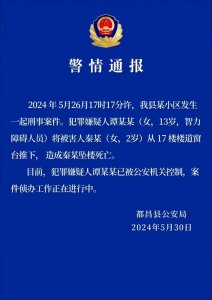

下图为:唐昭陵六骏大型浮雕石刻,现存于西安碑林博物馆,为纪念跟随李世民征战疆场的六匹战马而刻制,从战马的神态,以及身中箭矢的画面,六骏驰骋疆场的情景历历在目。

唐朝初年,由于经历了长期战乱,百废待兴,统一天下之后,官制沿用隋朝制定的三省六部制,选拔官吏和人才依旧采用隋朝的科举制度,征收赋税实行租庸调制,保障农业生产,减轻赋役,开荒拓土,稳定币制,发展手工业与商业,吸取隋朝灭亡的教训,重视百姓生活,方方面面都在有序的恢复,出现了朝气蓬勃、欣欣向荣的局面。

“在租庸调制下之农民生活,其比较宽舒安恬之景象,可以想像而得。农民生活之宽舒安恬,蒸郁而生整个社会之繁荣。盛唐时代之富足太平,自贞观到开元一番蓬勃光昌的气运,绝非偶然”。【注:本文黑体字部分引用的内容,均摘自:钱穆先生所著《国史大纲》,商务印书馆,下同】。

就在唐朝出现了朝气蓬勃、欣欣向荣局面的时候,发生了一场由储位之争导致的宫廷政变——玄武门之变,对唐朝的历史走向与发展产生了重大的影响。

公元626年7月2日(武德九年六月初四日),皇次子李世民在皇城太极宫的北宫门(玄武门)发动政变,皇太子李建成、皇四子李元吉喋血玄武门,唐高祖李渊被迫退位,唐太宗李世民即位。玄武门之变终结了皇室的诸位之争,终结了因诸位之争而发生的李唐王室的内斗,由于玄武门之变发生在皇宫之内,李世民在发动玄武门之变时,已经做出了周密的计划和安排,对于普通百姓的生活似乎未产生较大的影响。

唐太宗李世民(公元626年—公元649年在位)即位之后,公元627年改元贞观,完善三省六部制、科举制、租庸调制、府兵制、均田制等制度,任用贤能,善待人才,从谏如流,重视农耕,轻徭薄赋,休养生息,鼓励商贸,文武并重,群书大备,设馆兴学,夜不闭户,路不拾遗,怀柔四夷,渭水之盟,万邦来朝,开创了震古烁今的贞观之治。

“唐太宗是中国史上一个杰出的君主”。

“贞观之治,尤为后世所想望”。

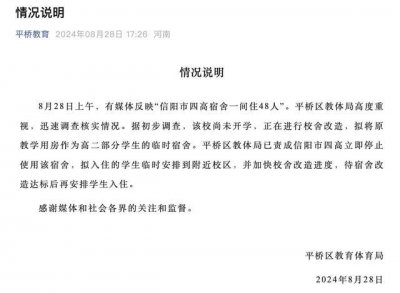

下图为唐代三彩骆驼载乐俑,现存于陕西历史博物馆,驼背上的乐手们神态优雅、泰然自若,反映出唐代时期,人们对太平盛世的赞美和对美好生活的追求。

唐太宗李世民是一位有作为的政治家、战略家和军事家,通过玄武门之变牢固地掌握着大唐帝国,后世的人们对他的雄才伟略和文治武功颂扬备至,纳谏爱民的施政作风备受推崇,开创的贞观之治对唐初社会历史的发展起着积极作用,为之后唐朝一百多年的盛世奠定了重要基础。

公元649年(贞观二十三年),唐太宗病重,于终南山上的翠微宫驾崩,与文德长孙皇后合葬,因山为陵,是为昭陵。

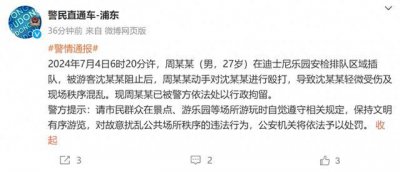

下图拍摄于陕西咸阳礼泉烟霞镇九嵕山的昭陵陵山。

太宗驾崩,太子李治即位,是为唐高宗,太宗李世民的第九个儿子,李唐王朝的储位之争似乎还在延续,年号:永徽,唐高宗李治共使用过十多个年号,是中国历史上使用年号最多的皇帝之一。

唐高宗李治(公元649年—683年在位)即位之后,继续执行唐太宗制订治国方略,成为中国历史上有名的守成之君之一,在治世能臣的共同辅佐下,百姓阜安,天下大治,颇有贞观之遗风,史称:永徽之治。

这一时期,唐朝进入了全盛时期,其的版图达到了巅峰,东起朝鲜半岛,西临中亚咸海地区(一说为里海),北到西伯利亚贝加尔湖,南至越南横山,这一区域是大唐王朝控制的版图范围,尚不包括藩国和属国的区域。

公元655年(永徽六年),唐高宗李治下诏废除王皇后(关陇贵族出身),数日后,又下诏立武则天为皇后,“废王立武”之后,关陇贵族门阀势力基本退出了历史舞台,武则天显露出政治才能。

公元660年,高宗李治因病不能及时处理朝堂之事,武则天协助李治处理,从此开始参与国事。

公元683年,高宗李治病逝,太子李显(李治第七子,武则天第三子)即位,是为唐中宗,皇太后武则天临朝称制。

公元684年,武则天废唐中宗李显,立李旦(李治第八子,武则天第四子)为帝,是为唐睿宗,皇太后武则天垂帘听政。

公元690年,武则天废唐睿宗李旦,自立为帝,于神都(洛阳)举行登基大典,改国号为:周(公元690年—公元705年),史称:武周,改元:天授,定国都为:神都。武则天继续推行并大力发展贞观时期的国策,史称贞观遗风。上承贞观之治,下启开元盛世。

公元705年,武则天让位于唐中宗李显,同年病逝,与唐高宗李治合葬于乾陵。中宗复位后,恢复了大唐国号,还都长安。

公元710年,唐中宗李显被害,唐睿宗李旦复位。

公元712年,睿宗李旦让位于李隆基,是为唐玄宗。

唐玄宗李隆基(公元712年—公元756年在位),高宗李治与武则天之孙,唐睿宗李旦第三子,玄宗登基之后,任用贤能,提倡文教,整顿吏治,励精图治,开元(唐玄宗的第二个年号)年间,唐朝的国力空前强盛,达到了鼎盛时期,史称:开元盛世。

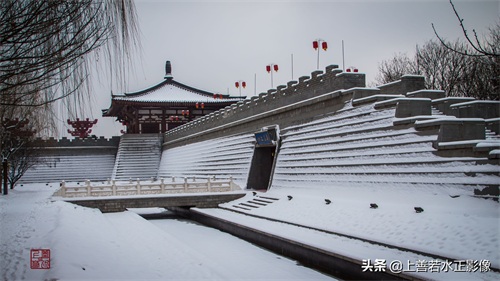

下图为唐代大明宫遗址局部复原微缩景观,大明宫,大唐帝国的大朝正宫,与太极宫、兴庆宫并称为:三大内。

太极宫,位于如今西安市主城区的地下,地面踪迹难觅,是一座名副其实的城下之城。

兴庆宫,唐玄宗李隆基登基之前的府邸,登基后大规模扩建,成为唐长安城三大内之一。

唐代现实主义诗人,有诗圣和诗史之称的杜甫,笔下描述的开元盛世景象,“忆昔开元全盛日,小邑犹藏万家室。稻米流脂粟米白,公私仓廪俱丰实。九州道路无豺虎,远行不劳吉日出。齐纨鲁缟车班班,男耕女桑不相失。官中圣人奏云门,天下朋友皆胶漆。百余年间未灾变,叔孙礼乐萧何律”。

唐代最高的文学成就可谓是唐诗,初唐、盛唐、中唐、晚唐,各个时期著名的大诗人层出不穷,珍贵的《全唐诗》,成为了中国古诗不可逾越的巅峰。

唐玄宗李隆基治下的开元盛世,唐朝的国力达到了鼎盛时期,李隆基失去了节俭之风,沉溺于享乐之中,对于潜在的危机没有丝毫察觉,开元盛世的安定局面终于被安史之乱(公元755年—公元763年)打破,唐朝大伤元气,国力渐衰,由于其发生于唐玄宗天宝(唐玄宗的第三个年号)年间,也称:天宝之乱。

“种种病痛,自贞观以后,经过高宗之懈弛,武后之放恣,历中宗韦后之乱,到玄宗时陆续呈露。然苟有大有为的政府,尽可革新,并非死症。不幸玄宗在盛大光昌的气运之下,始则肆意开边,继则溺于晏安,上述各病痛,反而加甚益厉,遂致终于激起安、史的大变”。

安史之乱以后,虽有唐宪宗李纯(公元805年—公元820年在位)元和中兴;唐武宗李炎(公元840年—公元846年在位)会昌中兴;唐宣宗李忱(公元846年—859年在位)大中暂治;力图振兴大唐国势,却也无力解决藩镇割据,朋党之争,宦官专权,民不聊生,版图空虚的局面。

公元859年至公元884年之间,发生了多次大规模的农民起义,其中,裘甫起义(859年),揭开了推翻唐王朝农民战争的序幕;庞勋起义(868年),是对唐王朝统治的沉重打击;王仙芝起义(874年),动摇了唐王朝的统治地位;黄巢起义(875年),攻破长安建立大齐,加速了唐朝的灭亡。

曾经参加黄巢起义的朱温(后梁开国皇帝),于公元882年归顺唐朝,因镇压黄巢义军有功,被封梁王;公元901年,进军关中,控制了李唐王朝的中央政权;公元907年,逼迫年幼的唐哀帝李祝(唐朝末代皇帝)禅位,自立为帝,国号:梁,史称:后梁,大唐帝国至此灭亡。

长安作为千年帝都的历史使命由此终结。

“唐代凡二十帝,二百九十年”。