明朝内阁制度浅析

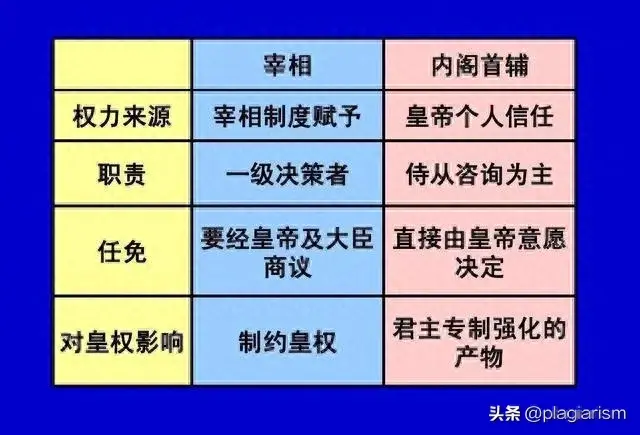

明朝的内阁制度起源于明太祖朱元璋废黜传统的丞相制后逐渐形成的。朱元璋利用胡惟庸案彻底铲除了存在于中国历史上上千年之久的丞相制度,江山大权全部集于皇帝手中。然而,他的子孙并没有他处理政务的能力。当他将皇位继承给子孙时,他的子孙完全没有能力以一人之力处理天下大事。因此,朱棣称帝后,他在朱元璋的基础上正式建立了内阁制度,以此来为自己分担政务压力。

明代内阁是一个不断演变的政治组织,它肇建于永乐年间,以正统七年翰林院迁出文渊阁为正式形成标志。明代内阁制则是以明代内阁政治为基础的政治制度,它拥有一套系统而完整的政治设施作为保障。内阁过渡为永久性的政治机构、票拟制与首辅制确立是其形成的三大界标。

一、内阁制的形成

明朝内阁制在明成祖朱棣时期逐渐形成。内阁制的主要特点是将国家的政治权力集中在皇帝和内阁大臣手中,使皇帝能够更好地控制国家政治。

朱棣在位期间,为了加强中央集权,削弱地方势力,对国家政治制度进行了一系列改革。其中最重要的一项改革就是设立内阁。据《明史·职官志》记载:“永乐元年,始设内阁,以学士、侍读、侍讲等官为之。”这表明内阁制是在明成祖朱棣即位之初就开始设立的。

内阁大臣的地位较高:内阁大臣是皇帝身边的高级顾问,他们直接参与国家政治决策,地位仅次于皇帝。据《明史·职官志》记载:“内阁大学士,掌参赞机务,备顾问。”这说明内阁大臣在国家政治中具有重要地位。

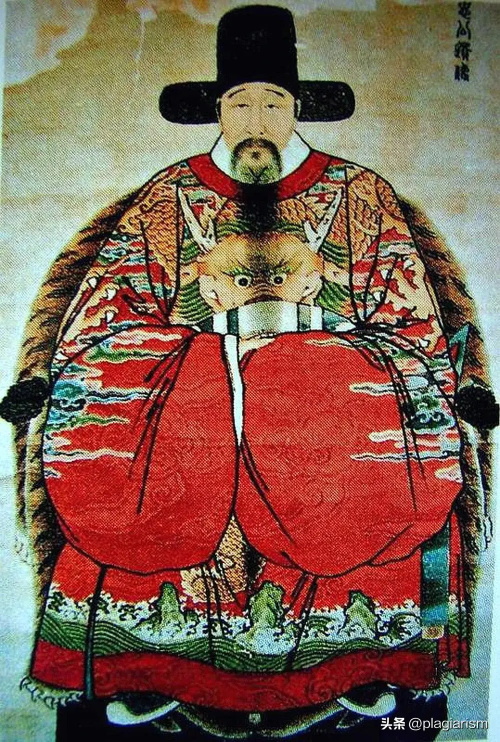

内阁大臣的权力较大:内阁大臣不仅参与国家政治决策,还负责处理国家政务。明朝的内阁大臣,虽无宰相之名,却有宰相之实。例如,杨士奇、严嵩、张居正等明朝绝大多数权臣都有内阁任职的经历。其中,张居正作为内阁首辅,他在位期间推行了一系列改革措施,如“一条鞭法”、“东厂督主”等,这些措施对于明朝的政治、经济和社会发展产生了深远的影响。

内阁大臣的选拔较为严格:明朝内阁大臣的选拔要求具有较高的文化素养和政治才能。据《明史·职官志》记载:“内阁大学士,必由翰林出身。”这说明内阁大臣的选拔标准较高。

通过内阁制,加强了皇权,使皇帝能够更好地控制国家政治。促进了政治稳定,内阁制使国家政治权力集中在皇帝和内阁大臣手中,有利于维护国家政治稳定。提高了王朝运行效率,内阁制使政府决策更加集中,有利于提高政府工作效率。

二、票拟制和首辅制

在中国古代,皇帝是最高的统治者,但实际的政权运作却需要一套复杂的政治制度来辅助。其中,“票拟制”和“首辅制”就是两种重要的政治制度。

票拟制,又称“奏折制度”,起源于唐朝,盛行于明清两朝。这是一种由官员起草,皇帝审批的决策方式。据《明史·职官志》记载:“凡百官奏事,皆先上于内阁,由阁臣拟定批答,然后进呈。”这就是票拟制的运作方式。例如,明朝的张居正就曾担任过内阁首辅,他负责处理国家政务,草拟对各种奏章的处理意见,并将这些意见附于奏章之上,送给皇帝御览。

首辅制起源于唐朝,但在明朝得到了进一步的发展和完善。据《明史·职官志》记载:“明初,宰相者,天子之副也。”这说明,在明朝,首辅(即宰相)的地位仅次于皇帝。首辅是皇帝的最高政治顾问,负责协助皇帝处理国家大事。

明朝的首辅制有其特殊性。首先,明朝的首辅并无固定的人选,而是由皇帝根据需要任命。其次,明朝的首辅权力极大,他们不仅参与国家政治决策,还负责总理国家政务,提出治理建议。

票拟制和首辅制在古代中国的政治生活中起着重要的作用。它们不仅保证了皇帝的权威,也使政府的决策过程更加科学和民主。然而,这两种制度也有其局限性。例如,票拟制可能导致皇帝过于依赖内阁大臣的意见,而忽视了其他官员的建议;首辅制则可能导致权力过于集中,导致滥用职权的情况发生。因此,如何在保证政权稳定的同时,防止权力滥用,是古代中国政治制度需要解决的重要问题。

三、内阁制优劣分析

内阁制的优点主要有以下三点:

1. 加强皇权

明朝内阁制的设立,使得皇帝能够更加直接地掌握国家大权。在明初,朱元璋废除了宰相制度,设立了六部尚书和左右都御史等职位,使得中央政权高度集中在皇帝手中。内阁制度的设立,进一步巩固了皇权。

2. 分工明确

明朝内阁制下,内阁首辅、次辅、三辅等职位分工明确,各自负责不同的事务。内阁首辅主要负责国家大政方针的制定,次辅协助首辅处理政务,三辅则负责具体的行政事务。这种分工明确的制度,有利于提高政府工作效率。

3. 选拔人才

明朝内阁制的选拔机制较为科学,有利于选拔人才。内阁首辅、次辅、三辅等职位的选拔,主要是通过科举考试和其他选拔方式进行。这种选拔机制,使得内阁成员具有较高的文化素质和政治才能,有利于国家的稳定和发展。

内阁制的缺点也主要有以下三点:

1. 权力过于集中

虽然明朝内阁制在一定程度上加强了皇权,但过分集中的权力也容易导致皇帝滥用职权。特别是在嘉靖、万历年间,皇帝长期不上朝理政,将国家大权交给内阁首辅,导致内阁首辅权力过大,容易滋生腐败。

2. 官僚主义严重

明朝内阁制下,官员们过于重视权力和地位,容易形成官僚主义。这种官僚主义现象,导致官员们忽视民生疾苦,只关心自己的利益。同时,官僚主义也容易滋生腐败,影响国家的稳定和发展。

3. 缺乏制衡机制

明朝内阁制下,虽然有六部尚书等职位,但这些职位的地位和权力相对较弱,无法对内阁首辅形成有效的制衡。这种缺乏制衡机制的现象,容易导致权力滥用和腐败现象的滋生。

明朝内阁制在一定程度上加强了皇权,有利于国家政治的稳定和发展。然而,过分集中的权力和缺乏制衡机制等因素,也导致了官僚主义和腐败现象的滋生。