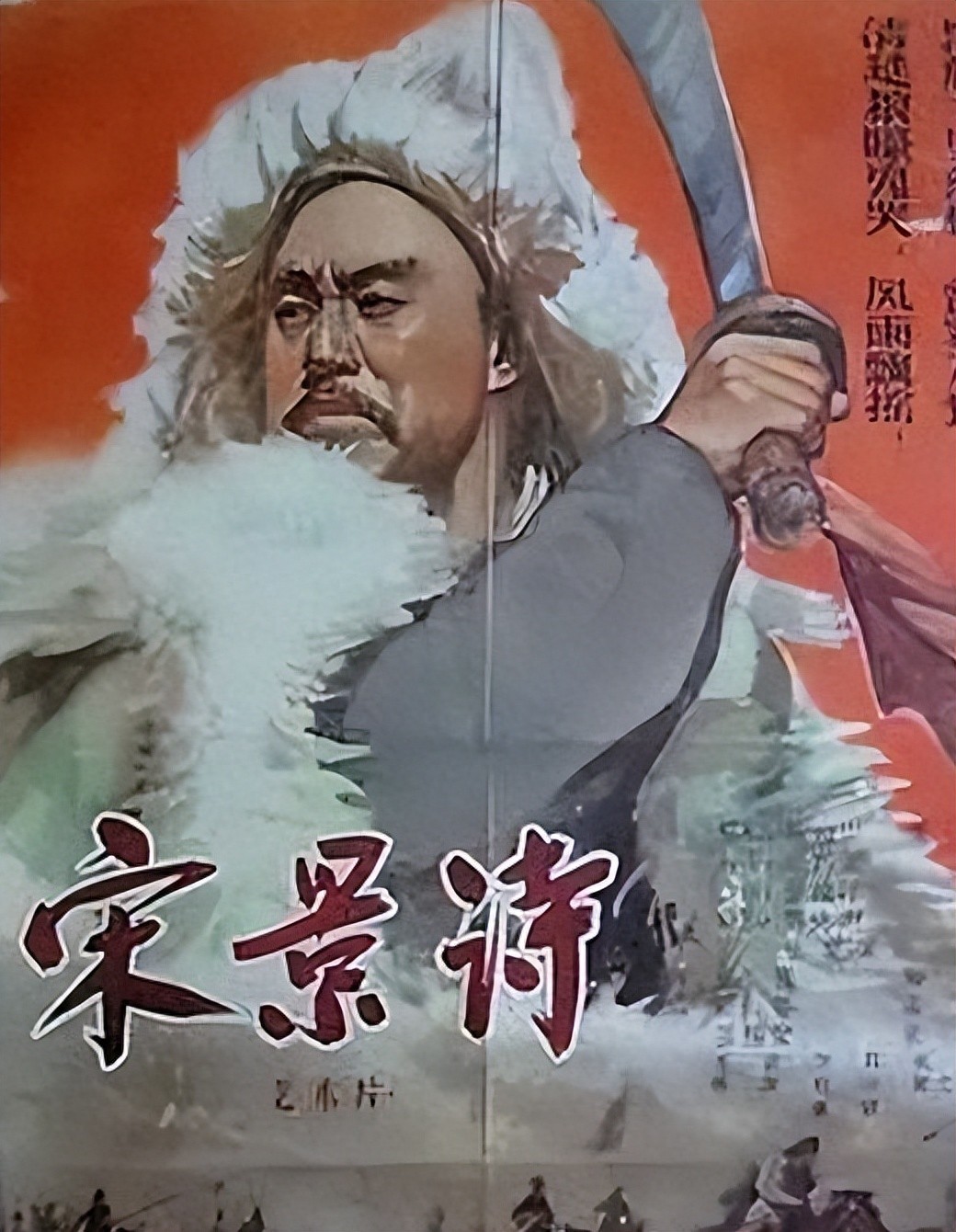

真实的黑旗军首领宋景诗 :屡降屡叛的投机分子,被粉饰成反清英雄

声明:本文内容均引用网络资料结合个人观点进行撰写,请悉知。

宋景诗,一个听起来既陌生又熟悉的名字。

他的故事常常被冠以“反清英雄”的头衔,但如果你剖开历史的表皮,看到的可能是另外一番光景。

一个农家出身的小人物,靠拳棍闯江湖,后来却在清朝与反清之间摇摆不定,甚至屡降屡叛,最终消失在一场失败的起义之后。

这是一个怎样的故事?又是怎样的时代,让他走上了这条不归路呢?

宋景诗出生在山东东昌府堂邑县的一个小村庄,家境贫寒。

他年轻时做过小商贩,教过拳脚,甚至当过清军士兵。

这样的经历在当时并不稀奇,毕竟那个时代,谋生不易,活下去才是第一要务。

宋景诗的早年生活充满流动的江湖气息,他靠着一身好武艺和敢为人先的性格,赢得了不少人的敬重。

可惜,这种“义气”放在历史长河里,终究只是一个注脚。

1850年代末,清朝内忧外患,太平天国闹得正欢,捻军也在北方搅得清廷不得安宁。

偏偏地方官府还不消停,横征暴敛,层层盘剥。

这一切让底层百姓不堪重负,造反的火苗也就此点燃。1860年,宋景诗在家乡率人抗捐抗税,他的想法很单纯,无非是想替乡亲们争口气。

但在清廷眼中,敢硬碰硬的就是“刁民”,于是官军迅速镇压,宋景诗第一次尝到了失败的滋味。

这一年,他结识了白莲教的几位首领,杨泰、杨继善、左临明等人。

几人一拍即合,决定共同举事。

他们打出“黑旗军”的旗号,开始在山东一带招兵买马,攻州打府。

黑旗军的最初目标很明确,报官府的仇,惩豪绅的恶。

他们一路烧杀抢掠,虽然激起了许多百姓的同情,但也让官府如临大敌。

清廷当然不会坐视不管,很快派胜保前来剿匪。

这位胜保是个狠角色,手下的湘军更是战斗力强悍。

黑旗军几次硬碰硬,都败得一塌糊涂。

杨泰、杨继善等人先后战死,而宋景诗也被逼得走投无路。

最终,他选择了投降。

投降后的宋景诗摇身一变,成了清军的一员,随胜保北上剿捻,又转战陕西平定回民起义。

不得不说,他的武艺和机智在这期间确实发挥了作用,立下了不少战功。

然而,胜保却因战事失利和种种贪污受贿罪名,被清廷处死。

宋景诗失去了靠山,日子也不好过。

他的部队被编入新将领多隆阿的麾下,但多隆阿对他极其看不起,原黑旗军的将士们也处处受排挤。

或许是心有不甘,也或许是看透了清廷的本质,宋景诗最终再次举旗反清。

这一次,他回到了山东,试图重振黑旗军的声威。

然而,历史从不眷顾失败者。1863年,宋景诗的部队被清军彻底击溃,他本人也在混乱中不知所踪。

关于宋景诗的结局,历史留下了两种截然不同的说法。

一种是他在战败后销声匿迹,最终老死异乡。

另一种说法则更为悲惨,据说他后来流落到安徽,被人告发后遭清廷逮捕,最终被凌迟处死。

无论是哪种结局,都让人感慨万分。

宋景诗的故事并不复杂,但他身上折射出的,却是一个时代的残酷与无情。

在那个天翻地覆的清末,每个人都在为自己的生存和信仰而战。

有的人选择了忠诚,有的人选择了背叛,而更多的人则在忠诚与背叛之间徘徊。

宋景诗或许不是一个“英雄”,但他无疑是那个时代的缩影。

有人说,历史总是由胜利者书写的。

宋景诗这样的小人物,注定无法决定历史的走向,但他的故事却值得我们铭记。

因为,只有记住这些沉默的大多数,我们才有可能真正理解历史的复杂与深邃。

(免责声明)文章描述过程、图片都来源于网络,此文章旨在倡导社会正能量,无低俗等不良引导。如涉及版权或者人物侵权问题,请及时联系我们,我们将第一时间删除内容!如有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改!