清朝为何拒绝开放?清朝闭关锁国的悲剧与教训

说到清朝的闭关锁国,大多数人的第一反应就是愚昧落后。但细究起来,这闭关锁国并非简单的愚昧,而是清朝统治者深思熟虑之后的选择。

为什么这样说呢?因为它的核心逻辑就是对外部威胁的恐惧和对内部控制的渴望。换句话说,清朝闭关的目的只有一个,就是保护统治阶级的利益。然而,这一步自保不仅没能稳住江山,反而让大清走上了与世界脱节的末路。

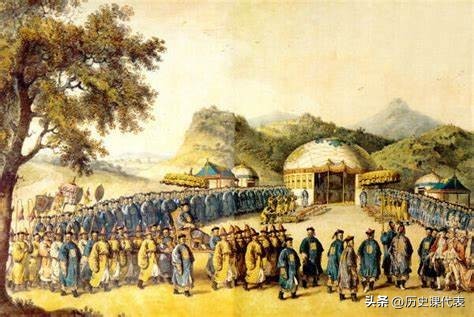

清朝闭关的开端要追溯到所谓的康乾盛世。1793年,也就是乾隆五十八年,英国派马戛尔尼率领使团到北京觐见乾隆皇帝,希望能和清朝建立平等的通商关系。当时的大清国正处于鼎盛时期,乾隆皇帝自信满满,认为天朝无所不有,西方不过是些偏远小国,根本没有必要与之平等往来。于是,乾隆在回信中傲慢地拒绝了英国的请求,还宣称天朝地大物博,不需外物就已足用。

这个事件的背后,其实暴露了清朝统治者的心理逻辑,那就是天朝的文化、制度和经济在他们眼里是完美无缺的,根本不需要外来的东西。而这种盛世的幻觉却让清朝忽视了世界格局的变化。彼时的欧洲正在经历工业革命,资本主义经济也在蓬勃发展,大清朝却选择了闭门造车,将自己排除在国际贸易体系之外,甚至连学习的机会都主动放弃了。

第一次鸦片战争后,两广总督林则徐在禁烟期间接触到了大量关于西方的科技和知识,他深受感触,于是主张向西方学习。然而,这种主张却始终没有得到热烈的响应。即使林则徐在奏折中建议翻译西方书籍、引进先进技术,朝廷的态度却是将这件事搁置,完全没有长远的规划。

闭关锁国的另一个重要目的就是控制百姓的思想。清朝统治者深知,思想的觉醒是权力的最大威胁。他们最害怕的是西方的天赋人权、人人平等等观念一旦在百姓中传播开来,就会动摇奴才文化的根基。清朝的统治逻辑是“天下者,皇帝一家之天下”,百姓生来就是为皇权奉献的。这种理念在科举制度和奴才文化中得到了强化,而西方的启蒙思想一旦传播开来,就会让百姓意识到生活原来可以不一样,这是统治者万万不能接受的。于是,清廷选择关闭一切可能引入外来思想的通道,把百姓的认知牢牢锁定在自己的控制范围内。

为了阻止外来文化的传播,清政府不仅对外国人传教百般限制,还常常煽动民间的排外情绪。例如,1870年的天津教案。

当时,民间谣言四起,称外国传教士偷拐儿童,用婴儿的眼珠制作药物。这些虚假的信息在民间迅速传播,引发了大规模的仇外暴力事件。20多名外国侨民在此事件中被杀害,其中包括10名修女。

清政府对此不仅没有及时制止,反而默许,甚至暗中推波助澜,利用这样的冲突来隔绝民众与外界的接触,从而维护自己的统治秩序。

闭关的另一个深层动机就是经济利益的垄断。清政府对外贸实行了严格的控制,将其限制在广州一地,由十三行统一管理。

这种安排的目的是确保贸易利润集中到朝廷手中,防止沿海商人做大。清朝统治者担心的是,一旦贸易开放,沿海商人必然因财富和外联的优势而崛起。

如果这些商人在联合知识分子和地方士绅后提出改革建议,朝廷该如何应对呢?抄家固然是一个选择,但问题在于,这些商人一旦与外国势力合作或者将财产转移到海外,清政府的手段根本无从施展。

十三行作为清朝唯一合法的对外贸易机构,在闭关期间曾一度繁荣。然而,由于贸易垄断和官僚腐败,十三行根本无法应对外国资本的冲击。

鸦片战争后,随着条约港口的开放,十三行迅速衰落,而清朝也失去了对贸易的控制权,经济逐渐被列强所主导。面对外部压力,清廷采取的另一种策略就是煽动民间的仇外情绪,将百姓的不满转移到洋人身上。这种手段表面上看是维护民族尊严,实际上却是政治操作的结果。

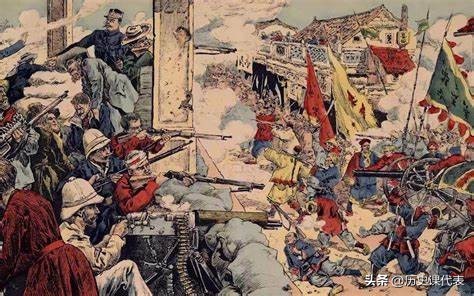

通过制造外敌,清政府既能掩盖自身的无能,同时又能维持对百姓的控制。义和团运动就是清政府煽动民间仇外情绪的典型案例。朝廷先是默许义和团的排外活动,希望利用这群草根民众震慑列强,让列强有所忌惮。然而,当局势失控时,朝廷又迅速撇清关系,将责任全都推给了义和团。

最终的结果是,这场运动不仅导致了大量无辜百姓的丧生,还加剧了清朝的国际孤立。闭关锁国的直接后果就是清朝与世界的距离越拉越大。当工业革命在欧洲掀起浪潮时,大清朝却仍旧停留在农耕经济阶段。当外国列强用坚船利炮敲开大清的大门时,这个所谓的天朝上国才发现自己已经完全落后了。当初鸦片战争爆发时,清军的武器和战术与英军相比完全不在一个层次。面对英国的坚船利炮,八旗军与绿营几乎毫无招架之力。

战争的失败不仅让清朝丧失了领土和巨额赔款,还让外国列强获得了更多的贸易特权,从而进一步削弱了清朝的经济主权。清廷闭关锁国的初衷是为了维护统治的稳定和利益的垄断。然而,随着世界局势的变化,这种自我封闭的政策不仅没能保住爱新觉罗家族的统治,反而让它彻底失去了与时代接轨的机会。

从乾隆的傲慢拒绝,到鸦片战争的惨败,再到义和团运动的闹剧,清朝一步步陷入了闭关自守的泥潭中,最终也被时代所淘汰。历史已经证明,封闭只会带来落后,而开放与交流才是一个国家持续发展的必由之路。这段历史既是清朝的悲剧,也是对所有后人的警示。