影响中国历史的战争——宋辽战争。

➡️引言:

在中国历史的长河中,宋朝与辽朝之间的战争是一段充满策略和变数的篇章。作为两个并立的政权,宋辽之间的冲突不仅展现了军事对抗的激烈,也反映了外交手腕的重要性。

➡️背景:

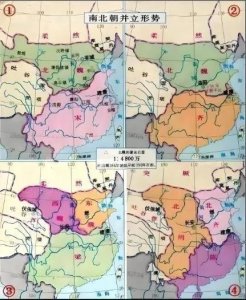

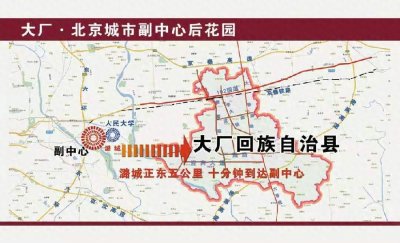

北宋建立后,面对的最大外部威胁就是北方的辽朝。辽朝是由契丹人所建立的强大政权,控制着包括今天的北京、天津在内的燕云十六州地区。这一地带不仅是战略要地,也是中原王朝传统的领土。因此,宋朝历代皇帝都致力于收复失地,这成为宋辽战争的主要起因。

➡️主要战争与战役:

1. 高梁河之战(979年):宋太宗赵光义北伐辽朝,试图收复燕云十六州。初期取得一些胜利,但最终在高梁河被辽军击败,宋朝的北伐计划受挫。

高粱河之战是北宋初期与辽国争夺燕云十六州而爆发的一场大规模战役。北宋太平兴国四年(公元979年)已坐稳皇位的宋太宗赵光义率军灭北汉,意气风发的他试图一鼓作气收复幽州。

但实际上此时的宋军士马疲弊,已成强弩之末,且平定北汉后赵光义未及封赏三军即再度征发大军伐辽,导致宋军士气低落,但赵光义不是赵匡胤,因而诸将大多不敢多言。北宋大军初期确实起到了出其不意的效果,加之兵力处于优势因而取得了一些小胜,赵光义更加自信,六月宋军开始围攻幽州城,但幽州城防坚固连日不克。

辽景宗耶律贤听闻宋军北伐,急忙调遣诸路大军增援幽州,七月初六辽军主力抵达幽州外围,此时的宋军已连续围攻幽州城二十余日,突然遭遇辽国援军之后军心大溃,全军一片混乱,两军一接战宋军就大败四散溃逃,慌乱之间赵光义寻得一辆驴车一路南逃方才免于被俘。

此战基本奠定了宋辽之间此后近两百年的格局,虽然宋太宗于雍熙年间曾再度北伐试图挽回败局,但宋辽之间宋居于弱势地位的趋势已无法改变。

2. 定州之战(986年):宋太宗再次对辽发起大规模进攻。这次战役中,宋军在初期取得了一些进展,但由于战略失误和辽军的强力反击,宋军遭遇惨败,史称“雍熙之败”。

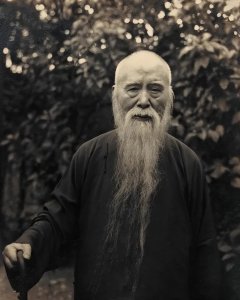

雍熙北伐是指北宋雍熙三年(986年)为收复后晋“儿皇帝”石敬瑭割让给辽的燕云十六州,宋太宗派遣二十万大军分兵三路伐辽的历史事件。雍熙北伐的背景可以追溯到北宋在高粱河之战中的失败,宋太宗一直希望通过收复燕云十六州来洗刷前耻。雍熙北伐的过程可以分为几个阶段。宋太宗乘辽朝新君初立之机,派三路大军北伐。最初,三路大军进军顺利,收复了不少失地。但随着西北路军米信部新城会战失利及东路军曹彬在岐沟关被辽名将耶律休哥击败,宋太宗急令宋军三路大军撤退,并命潘美、杨业统率的西路军护送百姓内迁。雍熙北伐的结果是辽朝获胜,宋军东西路军皆败,杨业被俘,杨延玉战死。参战方兵力方面,宋军三路军合计约20余万,辽幽州驻军10万及萧太后增援3万。雍熙北伐的历史意义在于,它使宋对辽的战略关系由进攻转为防御,从而使在对辽关系上“终宋不振”。直到澶渊之盟的签订,宋辽大体上维持了和平的局面。

宋太宗第一次北伐在高梁河惨败后,宋辽间曾一度休战,但太宗似乎仍未放弃收复燕云十六州的想法。太平兴国七年(982年,即辽乾亨四年),辽景宗去世,12岁的辽圣宗继位,承天皇太后萧绰摄政。宋太宗企图趁辽主少国疑之际一雪高梁河惨败之耻,便筹备出兵伐辽之事。不过,此次太宗心有余悸,便坐守京师遥控指挥,只是令曹彬(东路)、田重进(中路)、潘美和杨业(西路)兵分三路北伐,准备合围燕京。这年是雍熙三年(986),因此,历史上称之为雍熙北伐。北伐之初,宋军的中路和西路取得一些胜利,尤其是西路形势大好。但是,由于三路军马各自为战,缺乏配合,东路军的先行溃败导致全局崩盘,宋军还损失大将杨业。

雍熙北伐之所以惨败,宋太宗责任重大。与其兄宋太祖相比,太宗的武功征伐是远远不及的,其自以为是、刚愎自用,每次出征前都制定了兵法阵图,让将领们依计行事,犯下兵家大忌,严重束缚了将领们的手脚,这就是宋代祖宗家法中极其重要的“将从中御”。此外,宋太宗将北伐将士兵分三路,却又不能统一指挥,使之互相配合,最终导致三路兵马被辽军分割击溃。

3. 澶渊之盟(1004年):此时期最有名的事件是澶渊之盟。在均势的情况下,宋真宗和辽国太后萧绰通过外交谈判达成协议,宋朝以岁币的形式向辽朝支付贡金,换取边境和平。这一和约结束了长期的敌对状态,保持了两国之间长达百年的和平。澶渊之盟是北宋和辽国,在经过二十五年的战争后缔结的盟约。

1004年10月(宋真宗景德元年),辽朝萧太后与辽圣宗亲率20万大军南下深入宋境。辽军的前锋部队首先是攻打威虏军、顺安军,宋军实力不俗、抵抗顽强,打不下来就转而往西去打北平寨,但再次受挫,改儿绕道攻打保州、定州。

保州之战,辽军被击败。

定州之战,被王超军三路部署狙击阻于唐河,辽军无法攻克,士气大受受挫。辽军为挽回颜面于是调集主力部队选定瀛洲意图一举拿下。

瀛洲之战,遭到宋朝知州李延渥的顽强抗击,辽军死伤惨重,期间辽朝萧太后、辽圣宗亲自举着鼓槌,在瀛州城下击鼓助威,仍然无济于事,辽军阵亡三万余人、伤者翻倍。

祁州之战,辽军统帅萧挞凛、副统帅萧观音奴二人率军攻打祁州(今河北省安国市),攻克。

冀州之战,在祁州被攻克后,萧太后等人率军与攻克祁州的辽军会合,接着合力进攻冀州,宋军积极应战,尽管辽军攻势猛烈但一度形成对峙。

洺州之战,至1004年十一月,辽军继续南下击退洺州宋军、破德清军(今河南清丰西北),逼近澶州,后袭取通利军(今河南浚县东北),双方对峙与澶州。

公元1004年秋(宋真宗景德元年),辽国萧太后与辽圣宗,亲率大军南下深入宋境。有的大臣主张避敌南逃,宋真宗也想南逃,因宰相寇准的力劝,才至澶州督战。宋军坚守辽军背后的城镇,又在澶州(河南濮阳)城下以八牛弩射杀辽将萧挞览(一作凛)。辽由于自身原因,很早就通过降辽旧将王继忠与北宋朝廷暗通关节。宋真宗也赞同议和,派曹利用前往辽营谈判,于十二月间(1005年1月)与辽订立和约:辽宋约为兄弟之国,宋每年送给辽岁币银10万两、绢20万匹,宋辽以白沟河为边界。因澶州(河南濮阳)在宋朝亦称澶渊郡,故史称"澶渊之盟"。

此后宋辽两国百年间不再有大规模的战事,礼尚往来,通使殷勤,双方互使共达三百八十次之多,辽朝边地发生饥荒,宋朝也会派人在边境赈济,宋真宗崩逝消息传来,辽圣宗"集蕃汉大臣举哀,后妃以下皆为沾涕"。

➡️影响与评价:

宋辽战争对两国乃至整个东亚地区的历史发展产生了重要影响。一方面,它加剧了宋朝的军事负担,刺激了宋朝加强内政改革和军事革新;另一方面,它也使得辽朝获得了宝贵的和平时期,促进了辽朝社会的稳定与发展。从更广阔的视角来看,这场战争凸显了和平共处的重要性,以及在力量对峙中寻找平衡的智慧。

“契约可以兴国,契约也可以亡国”

很多人都知道北宋很繁荣,但很多人不知道的是,北宋的繁荣和灭亡跟两份契约有关。第一份契约是“澶渊之盟”,这本来是一份保障北宋和平的契约。但是,当时的皇帝太爱“作”了,又跟别人秘密地签了第二份契约——“海上之盟”。北宋皇帝本来是想利用信息不对称玩弄邻国,结果却让自己付出了亡国灭种的代价。

我们先来说说第一份契约澶渊之盟。公元1005年,北宋与隔壁的辽国签订了一份契约:宋辽为兄弟之国,宋每年为辽支付岁币,白银10万两、绢20万匹,两国在边境开展贸易。这就是著名的澶渊之盟。

北宋和辽国在澶州签订“澶渊之盟”

澶州(今河南濮阳)在宋朝亦称澶渊郡

澶渊之盟结束了宋辽之间持续25年的战争,为北宋赢得了100多年的和平。可惜,国家之间既没有永远的盟友,也没有永远的敌人,只有永远的利益。

接下来说第二份契约海上之盟。100多年后,辽国衰落了,东北的金国强盛了。于是,当时的宋徽宗赵佶决定背信弃义,联合金国攻打辽国。

公元1120年,宋金两国在海上达成一份秘密契约:金国从东北方攻打辽国,北宋从西南方攻打辽国;灭辽之后,北宋将岁币转给金国,金国将辽国占领的燕云十六州还给北宋。史称海上之盟。

随后,强盛的金国很快攻占了辽国的东北部,但是软弱的北宋两次出兵都被辽国打败,最后还是金国灭掉了辽国。于是,北宋被迫向金国支付了更多的岁币,却只换回了燕云六州以及燕京(等一下,之前说的可是燕云十六州啊)。

更要命的是,北宋在战争中暴露了自己软弱的实力,因此不到六年就被昔日的盟友金国灭掉,北宋皇族3千多人受尽凌辱。宋徽宗赵佶本是一个追求完美的文艺天才,在书法和绘画上造诣很深,但他的昏庸无能给北宋带来了最不完美的悲惨结局。

第一,契约非常重要。契约可以兴国,契约也可以亡国。

第二,信息不对称很重要。北宋如果知道辽国的军事实力比自己强,就不会违背之前的契约(澶渊之盟);另一方面,北宋如果不是在对辽作战中暴露了自己软弱的实力,也不会那么快就被金国灭掉。

第三,世界充满了各种不确定性,当事人在签订契约时无法预见到未来所有可能的情况,因此任何契约都是“不完全契约”。辽国没有想到东北部的金国异军突起,导致了原有的契约澶渊之盟被破坏。

第四,维持契约的制度非常重要,否则每一方都有动力毁约。尤其是国家之间的契约,一旦背信弃义,往往导致国家之间兵戎相见,生灵涂炭。