于谦含冤赴死:大明功臣的悲剧,历史长河中的忠诚与冤屈之叹

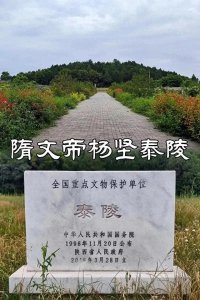

在大明王朝的历史长河中,朱元璋宛如一颗璀璨而又威严的巨星,其事迹深刻地影响着王朝的兴衰荣辱。朱元璋出身于社会最底层,家境贫寒,生活困苦不堪。少年时期的他,曾为地主放牛,每日在田野间辛勤劳作,却常常食不果腹。然而,命运的转折却在他入皇觉寺为僧之后悄然开启。

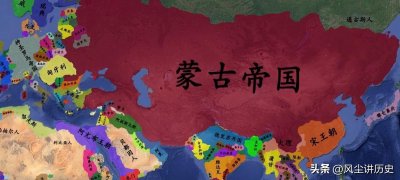

彼时,元末天下大乱,烽火连天,民不聊生。朱元璋在寺中也难以安身,被迫踏上了流浪之路。他四处化缘,历经风雨,足迹遍布大江南北。这段流浪生涯,虽充满艰辛,却也让他开阔了眼界,增长了见识,深刻洞察了民间的疾苦与社会的黑暗。在这动荡的岁月里,朱元璋逐渐磨砺出坚毅的性格和敏锐的洞察力,他意识到,唯有推翻元朝的腐朽统治,才能拯救百姓于水火之中。

于是,朱元璋毅然投身于郭子兴领导的红巾军。在军队中,他凭借着非凡的智慧、果敢的勇气和卓越的领导才能,迅速崭露头角。他礼贤下士,广纳贤才,身边聚集了一批志同道合的英雄豪杰。在与各路起义军的征战中,朱元璋不断壮大自己的势力。

鄱阳湖之战,堪称朱元璋军事生涯中的经典之战。面对陈友谅强大的水军,朱元璋毫不畏惧。他冷静分析局势,巧妙利用风向和水流,采用火攻战术。一时间,湖面上火光冲天,陈友谅的战船纷纷起火,陷入一片混乱。朱元璋则率领将士们奋勇杀敌,以少胜多,取得了决定性的胜利。此役不仅消灭了一个强大的竞争对手,更为他日后统一江南地区奠定了坚实的基础。

建立大明王朝后,朱元璋深知打江山不易,守江山更难。为了巩固统治,他采取了一系列强有力的措施。在政治上,他废除丞相制度,加强皇权专制。他设立三司,分别掌管地方的民政、司法和军事,使地方权力相互制衡,难以形成割据势力。同时,朱元璋大力整饬吏治,对贪污腐败行为零容忍。他颁布了严苛的律法,规定凡贪污六十两银子以上者,立斩不赦。

有一次,一位名叫杨宪的官员,在任职期间贪污受贿,鱼肉百姓。朱元璋得知后,立即下令将其逮捕入狱,亲自审讯。面对杨宪的狡辩和求饶,朱元璋不为所动,毅然按照律法将其处死,并将其罪行公之于众,以警示其他官员。在朱元璋的高压反腐政策下,大明官场风气为之一清,官员们不敢轻易以身试法。

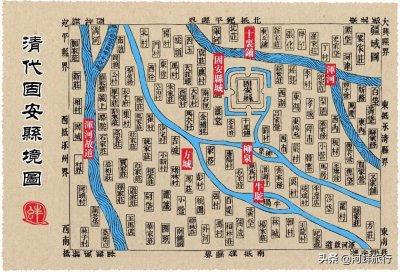

在经济方面,朱元璋重视农业生产,推行了一系列休养生息的政策。他鼓励农民开垦荒地,规定新开垦的土地免税三年。他兴修水利,治理黄河、淮河等河流,改善农田灌溉条件。此外,朱元璋还大力推广棉花种植,使棉花成为百姓们重要的经济作物,改善了百姓的生活条件。

时光荏苒,大明王朝在朱元璋及其后世子孙的统治下,历经了数代的传承与发展。然而,到了英宗朱祁镇时期,一场突如其来的危机降临,险些将大明王朝推向覆灭的深渊。

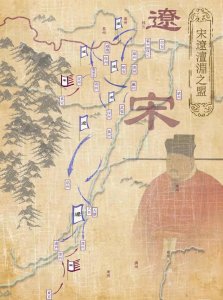

土木堡之变,英宗朱祁镇在宦官王振的蛊惑下,亲率大军出征瓦剌。由于指挥失误,明军在土木堡遭遇惨败。二十万大军全军覆没,朱祁镇本人也被瓦剌俘虏。消息传回京城,顿时引起轩然大波,朝廷上下人心惶惶。

在这国家生死存亡的关键时刻,于谦挺身而出,力挽狂澜。于谦时任兵部尚书,他深知京师的重要性,坚决反对南迁之议。他在朝堂上慷慨激昂地说道:“京师天下根本,一动则大事去矣,独不见宋南渡事乎!”于谦的言辞坚定了众人保卫京师的决心。

他迅速组织兵力,调配物资,积极筹备北京保卫战。于谦亲自指挥作战,他将军队部署在京城的各个要害部位,严阵以待。同时,他还动员京城百姓,组织民团,协助军队守城。在于谦的精心策划和指挥下,北京保卫战取得了辉煌的胜利。明军士气高昂,奋勇杀敌,成功击退了瓦剌的进攻,保卫了京师的安全,也为大明王朝赢得了喘息之机。

在随后的日子里,于谦致力于整顿朝纲,改革军制。他选拔有才能、品德高尚的将领,加强军队的训练和管理,提高了军队的战斗力。他还整顿吏治,打击贪污腐败,使得朝廷政治清明,行政效率大大提高。于谦的一系列举措,使得大明王朝在经历了土木堡之变的重创后,逐渐恢复了元气,呈现出中兴之象。

然而,命运却对于谦开了一个残酷的玩笑。英宗朱祁镇被瓦剌放回后,被囚禁于南宫。景泰八年,朱祁镇在石亨、徐有贞等人的拥戴下,发动夺门之变,重新登上皇位。

于谦,这位大明的功臣,瞬间成为了政治斗争的牺牲品。英宗朱祁镇在石亨、徐有贞等人的蛊惑下,对于谦拥立朱祁钰一事心怀怨恨,决意将于谦置于死地。于谦被逮捕入狱,面对诬陷,他大义凛然,坚贞不屈。

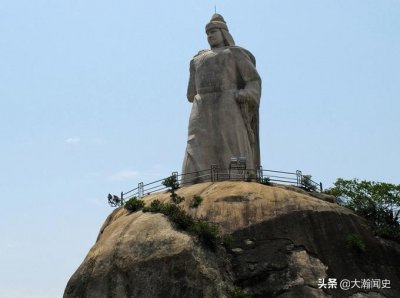

在正月二十三日,于谦被押往崇文门外,结束了他辉煌而壮烈的一生。于谦身处绝境之时,仍有官员落井下石,其行径令人不齿。他们竟建议将于谦诛九族,连他所推荐的文武大臣也要一并株连处死。千户白琦更是丧心病狂,提议将于谦的所谓“罪行”印刷散发,让全国百姓知晓,以儆效尤。幸得于谦的养子于康,将于谦遗体安葬于杭州的三台山,让英灵得以安息。

据史料记载,太后在得知于谦死后,悲痛哀悼了数日。而亲手酿造这场悲剧的朱祁镇,在事后也渐生悔意。但人死不能复生,无论怎样的追悔,都无法挽回于谦的生命。于谦一生为国为民,鞠躬尽瘁,却未能善终,实在令人痛心疾首,叹息不已。

于谦为官清廉,刚正不阿,其高风亮节令人敬仰。他一生都在为大明的江山社稷和百姓福祉不懈努力,从不计较个人得失与荣辱。在他主政期间,坚决打击贪污腐败,推行公平合理的赋税政策,百姓的生活因此得到极大改善。他重视边防建设,加强北方防御力量,使得瓦剌不敢轻易来犯,为国家的稳定与安宁做出了不可磨灭的贡献。

在面对国家危机时,于谦所展现出的非凡勇气和卓越智慧,堪称中流砥柱。土木堡之变后,朝廷上下人心惶惶,许多人主张南迁避难,以图苟安。于谦却力排众议,慷慨陈词:“京师天下根本,一动则大事去矣,独不见宋南渡事乎!”他以坚定的信念和无畏的勇气,迅速组织兵力,调配物资,亲自指挥北京保卫战。在战场上,他身先士卒,不顾个人安危,鼓舞士气,率领军民与瓦剌军队浴血奋战。最终,成功击退了敌人,保卫了京师的安全,也捍卫了大明的尊严与荣誉。

于谦不仅在军事上有着卓越的才能,在政治上也颇有建树。他改革军制,加强军队的训练和管理,提高了军队的战斗力。他整顿吏治,选拔了一批有才能、清正廉洁的官员,使得朝廷政治清明,行政效率大大提高。他的一系列政策和举措,为大明王朝的稳定与发展奠定了坚实基础。

然而,这样一位忠臣良将,却因为政治斗争而含冤而死。在夺门之变后,于谦被诬陷谋反,尽管他问心无愧,但在皇权的压迫下,他无力反抗。他被押往刑场时,神色坦然,心中或许有着对大明王朝的不舍,有着对自己未竟事业的遗憾,但他从未后悔自己的所作所为。他以自己的生命,诠释了忠诚与正义的崇高价值。

结语

在《明史》中对于谦有着这样的描述:“及籍没,家无余资,独正室鐍局甚固。启视,则上赐蟒衣、剑器也。”这句话深刻地展现了于谦的清廉。他一生为国操劳,家中却毫无积蓄,唯有皇帝赏赐的蟒衣和剑器,被郑重地锁于正室之中。这寥寥数语,勾勒出于谦清正廉洁、不慕荣华的高尚形象。

可惜的是,这样一位为官清廉的功臣,为大明王朝续命续了整整 200 年,最后却落得一个含冤而死的下场,真是可叹、可悲!他的冤死,是大明王朝的巨大损失,也是历史的一大悲剧。好在,深明大义的明宪宗最后为于谦平反了,还追封他为光禄大夫、柱国、太傅,并受历代百姓拜祭。我们的民族英雄这才能得以安息。于谦的一生,是光辉而又悲壮的一生。他的事迹和精神,永远值得我们铭记和缅怀。他在国家危难之际,不顾个人安危,挺身而出,拯救国家于水火之中。他的清廉正直,为后世官员树立了一座不朽的丰碑。他的冤死,也让我们看到了封建王朝政治斗争的残酷和无情。但他的精神,如同璀璨的星光,在历史的长河中永远闪耀,激励着一代又一代的人为了正义、为了国家而努力奋斗。