历史上强大的蒙古军队为何消失了

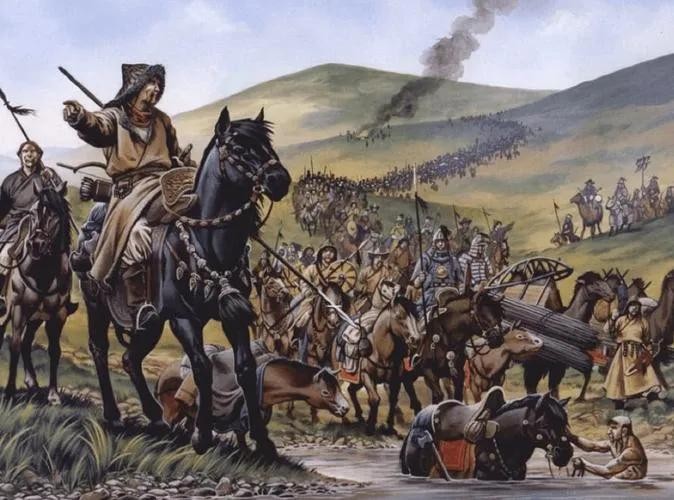

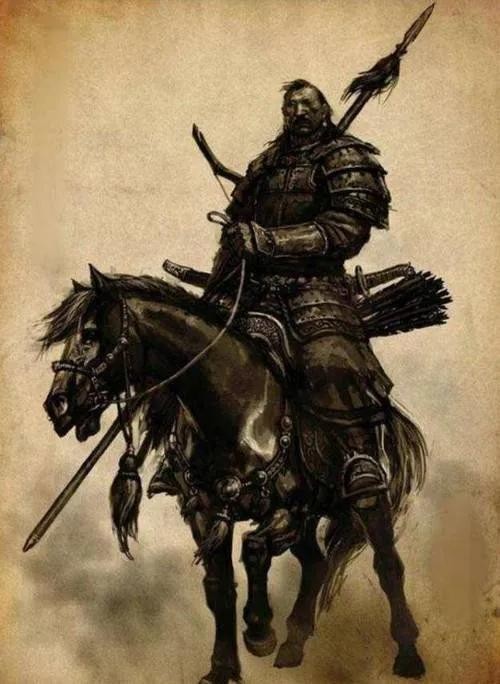

在漫长的中国历史进程中,自蒙古强势崛起,这片广袤草原孕育出的强大力量,便深刻影响着中原政权的安危。曾经,匈奴、鲜卑等北方游牧民族长期威胁着南方的安宁,而蒙古的出现,更是将这种地缘政治的紧张局势推向新的高度。成吉思汗率领的蒙古骑兵,凭借着卓越的军事才能和无与伦比的战斗力,纵横亚洲大陆,所到之处,令各国闻风丧胆。其威名远扬,成为了那个时代最强大的军事符号。

大元朝时期,蒙古的野心进一步膨胀,将目光投向了海外的日本。忽必烈曾精心筹备船队,试图征服日本列岛。日本朝野上下惊恐万分,如待宰羔羊般等待着蒙古铁骑的降临。然而,命运却在关键时刻插手,两场猛烈的海上飓风,如同天谴一般,将忽必烈的船队彻底摧毁。这场意外让日本人大为庆幸,他们将这两场飓风视为神的庇佑,尊称为“神风”。这一事件也在日后深刻影响了日本的军事文化,二战时期臭名昭著的“神风敢死队”,其命名便源于这段历史,可见这场飓风在日本历史记忆中的深远影响。

即使元朝后来被逐出中原,退回漠北,蒙古的军事力量依然不容小觑。公元1449年,瓦剌首领也先率领蒙古军队南下,在张家口一带发动了著名的“土木堡之变”。这场战役中,明军惨遭重创,明英宗朱祁镇甚至被俘虏。这一事件成为明朝历史上的重大耻辱,也再次彰显了蒙古军队的强大战斗力。当时,若不是宰相于谦当机立断,力主另立新君,明朝的局势可能会更加危急。于谦以其卓越的政治智慧和坚定的爱国精神,在关键时刻稳定了明朝的政局,他的功绩与岳飞相媲美,成为了中华民族历史上的英雄人物。

清朝开国之际,蒙古作为重要的盟友,为清朝统一中原提供了坚实的后盾。“满蒙一家亲”的政策,使得双方在政治、军事上紧密合作,共同构建了庞大的清帝国。即便在清朝主政之后,康熙皇帝仍两次亲征漠北,与准噶尔部的噶尔丹展开激烈战斗。这些历史事件都表明,蒙古在很长一段时间内,都是影响中国历史走向的重要军事力量。

然而,到了清中期乾隆皇帝之后,曾经不可一世的蒙古军队却突然走向衰落,对中原政权再也无法构成实质性威胁。这一巨大转变背后的原因,与一场特殊的“瘟疫”——藏传佛教的传播密切相关。

蒙古被逐回漠北后,在明朝嘉靖年间,出现了一位极具影响力的人物——俺答汗。他成功统一了漠南蒙古和漠西蒙古,成为了蒙古草原上的霸主。但俺答汗深知,蒙古各部虽然剽悍,但内部纷争不断,随时可能威胁到自己的统治地位。为了实现蒙古的长治久安,他想到了利用宗教的力量。于是,俺答汗与西藏的藏传佛教喇嘛展开合作,将喇嘛索南嘉措封为“达赖喇嘛”,这便是达赖喇嘛称号的起源。索南嘉措随后又追认自己的前两辈为一世达赖和二世达赖,自称为三世达赖。到了1653年顺治皇帝时期,正式册封五世达赖罗桑嘉措,赋予了达赖喇嘛称号官方的权威性。而班禅喇嘛的称号同样与蒙古大汗密切相关,最初由蒙古大汗授予,到1713年康熙时期,正式确立了班禅的封号。

藏传佛教在蒙古地区的传播,最初带有明确的政治目的。俺答汗通过引入藏传佛教,希望让蒙古各部像温顺的白鹿一样驯服,减少内部的争斗。达赖喇嘛宣称俺答汗是成吉思汗转世,这在宗教上赋予了俺答汗统治的合法性,使得蒙古各部纷纷信仰藏传佛教。此后,许多蒙古大汗都效仿俺答汗,通过与藏传佛教结缘,来巩固自己的统治地位。例如,噶尔丹的父亲在他小时候,就将他送到西藏,成为五世达赖喇嘛的徒弟。噶尔丹回到准噶尔部后,凭借着达赖喇嘛弟子的身份,迅速统一了漠西蒙古和漠南蒙古。

在中国历史上,宗教与政治的关系始终紧密相连。当一个朝代追求和平与稳定时,往往会与佛教等倡导和平的宗教合作。例如,印度的阿育王时期,大力推广佛教,希望通过佛教的教义,让民众放弃暴力和反抗,实现国家的长治久安。而当一个朝代野心勃勃,想要对外扩张时,往往会对佛教采取打压政策。中国历史上著名的“三武一宗灭佛”事件,即北魏太武帝拓跋焘、北周武帝宇文邕、唐武宗李炎和后周世宗柴荣时期的灭佛行动,都是因为佛教的发展影响了国家的兵源和税收。出家为僧者可以免除兵役和赋税,这对于需要大量兵力和财政支持的战争来说,无疑是巨大的阻碍。

随着藏传佛教在蒙古地区的广泛传播,一系列严重的后果逐渐显现。首先,修建喇嘛庙成为蒙古社会的重要活动。蒙古人原本逐水草而居,生活方式自由迁徙,没有固定的祭祀场所。但信仰藏传佛教后,大量的金钱和资源被投入到喇嘛庙的建设和维护中。这些庙宇不仅耗费了巨额的财富,还让蒙古人逐渐产生了定居的观念,不再像以前那样热衷于长途迁徙和对外征战。他们开始担心自己离开后,喇嘛庙会遭受损失,这使得蒙古骑兵的活动范围大大缩小,抢劫等获取财富的途径也随之减少,直接导致了财政实力和军费的不足。

其次,大量男性选择成为喇嘛,这使得蒙古军队的兵源严重短缺。佛教倡导和平、反对杀戮的教义,让许多蒙古人放弃了原本尚武的传统,不再愿意投身军旅。“放下屠刀,立地成佛”的思想深入人心,使得蒙古军队的战斗力急剧下降。

更为严重的是,藏传佛教的传播改变了蒙古人的生活方式,使得他们原本天然的防疫优势消失殆尽。过去,蒙古部落高度分散,逐水草而居的生活方式使得各个部落之间相对隔离,即使某个部落发生瘟疫,也很难传播到其他部落。但喇嘛庙的出现,打破了这种天然的隔离状态。人们围绕着喇嘛庙聚居,形成了人口密集的区域。一旦有人感染传染病,如天花、伤寒等,便会迅速在人群中传播。在乾隆时期,蒙古军队中大量士兵死于这些传染病,战斗力遭到了毁灭性的打击。

乾隆皇帝曾说:“一座庙顶十万兵。”这句话深刻地揭示了藏传佛教对蒙古军事力量的削弱作用。在乾隆时期,清军在与蒙古军队的战斗中,发现曾经强大的蒙古兵已经不堪一击。乾隆甚至能够轻松地将势力范围扩展到新疆,彻底消灭了准噶尔部。在这场战争中,准噶尔部人口的百分之四十死于瘟疫,其余的人或逃亡俄罗斯,或被清军杀害,或被迁徙到其他地区。这一事件导致新疆北疆一带长期人口稀少,原本以藏传佛教为主的地区出现了权力真空,伊斯兰教趁机传入,这也为后来的新疆问题埋下了伏笔。

乾隆时期,中国的疆域达到了历史上的最大范围,这其中很大程度上得益于蒙古军事力量的衰落。曾经让中原政权头疼不已的蒙古军队,在藏传佛教这一特殊“瘟疫”的影响下,逐渐退出了历史舞台。这段历史深刻地反映了宗教、政治、军事和社会发展之间复杂的相互关系,也为我们理解中国历史的发展脉络提供了一个独特的视角。